インストラクターの皆さんこんにちは!

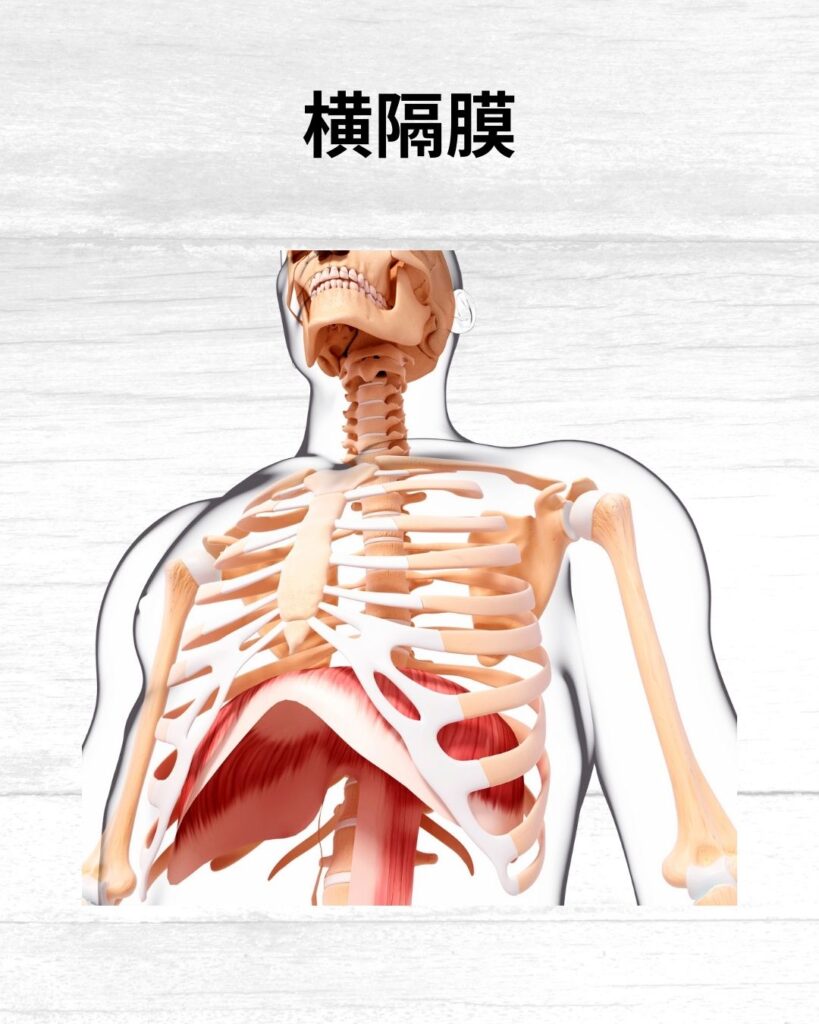

横隔膜は「呼吸の主役」でありながら、

姿勢の安定や内臓の位置保持にも深く関わる筋肉です。

ピラティス指導においても、呼吸法の理解に欠かせない存在。

今回は横隔膜を解剖学的に掘り下げながら、指導にどう生かすかをお伝えします。

横隔膜の解剖学的特徴を知ろう!

呼吸だけでなく体幹の安定に働く筋肉

横隔膜はドーム状の筋で、胸腔と腹腔を隔てています。

胸と腹部を隔てる仕切りのようなイメージです!

呼吸時に収縮すると下方へ引き下がり、

胸腔を拡大して吸気を助けます!

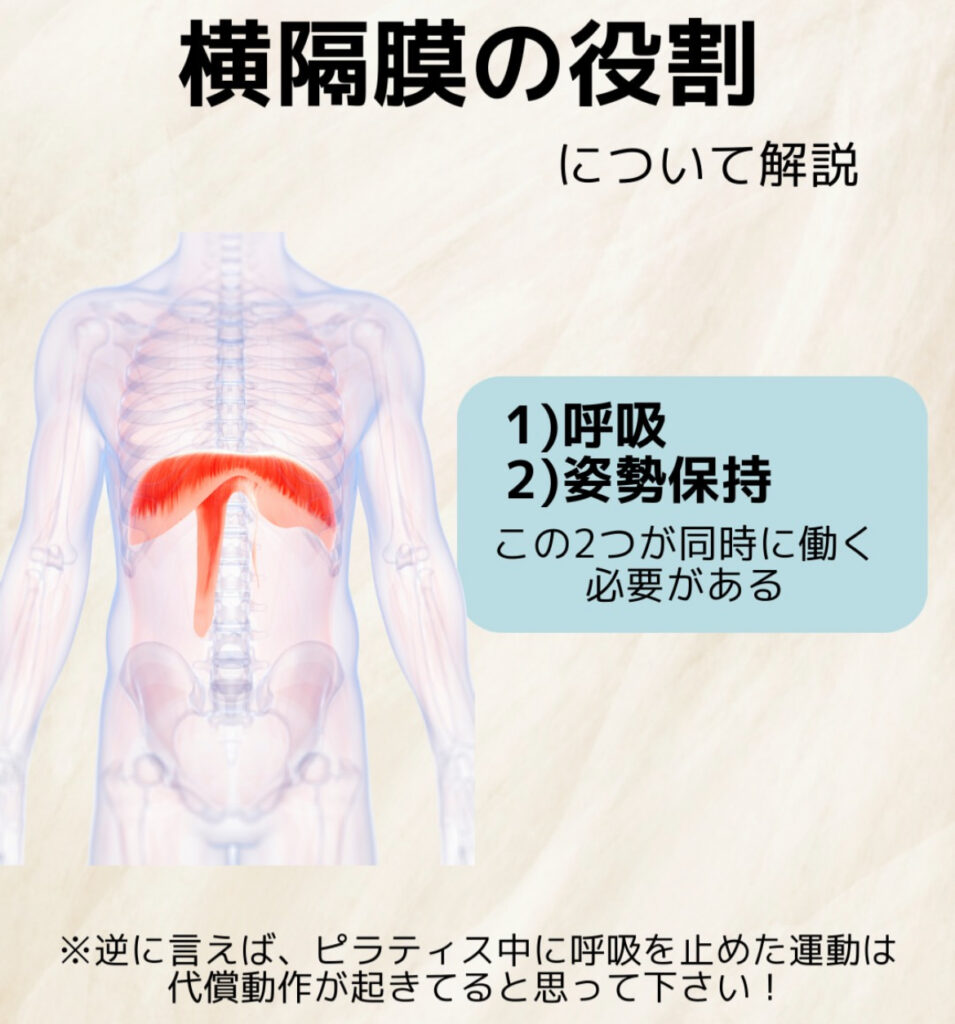

特徴的なのは、

単なる呼吸筋に留まらず「体幹の安定性」にも関わることです。

Hodgesら(1997, J Physiol, doi:10.1113/jphysiol.1997.sp021869)は、

呼吸動作に加えて体幹の安定に横隔膜が協調的に働くことを示しました。

具体的には、

四肢の動作に先行して横隔膜が活動し、

脊柱を安定させることが報告されています!

また、

Petrolatiら(2015, Respir Physiol Neurobiol, doi:10.1016/j.resp.2015.07.002)は、

横隔膜の形態や線維配列が姿勢制御と関連することを指摘しており、

臨床的にも「呼吸」と「姿勢安定」は切り離せないことが分かります。

さらに、

骨盤底筋編でも紹介したように、

横隔膜と骨盤底筋はお互いに協力しあって腹圧を高めるようにも働いています!

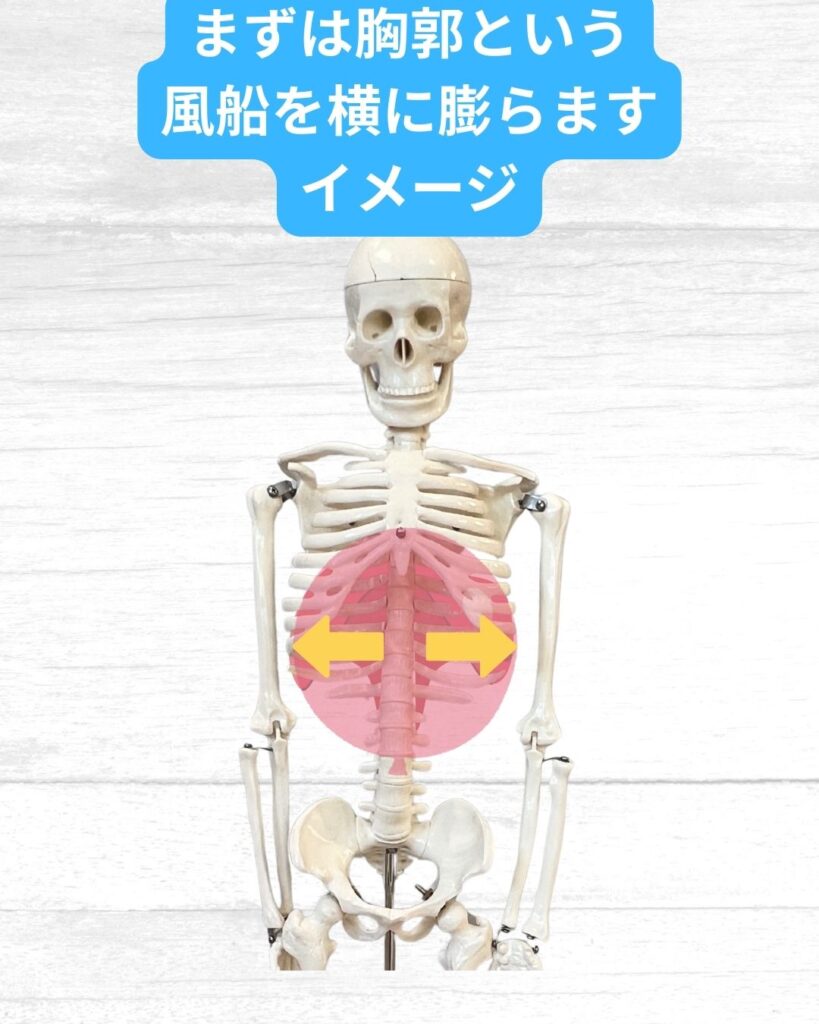

胸式呼吸でも横隔膜の動きは大事!

ピラティスでよく言う「胸式呼吸」も、

実際には横隔膜が関与しています!

胸式呼吸だから、

完全に使わないことはなく、

むしろ肋骨の広がりと連動して横隔膜が協調的に働いています。

指導の際は「横隔膜を下に引き下げて空気を入れる」というより、

「肋骨の広がりと連動して横隔膜が動く」イメージを伝えるとわかりやすいです。

肋骨が開くことによって自然と横隔膜が下がってくるので、

そこからイメージを掴んでいくと良いです!

それがわかってくると横隔膜が上から下に降りてくる感覚が少しずつ見えてきます

特に初心者には、

「風船を横に膨らます感じ」と比喩するのがおすすめです。

起始・停止(きっちり&ズボラver.)

今回も筋肉の走行を2つのバージョンで覚えていきましょう!

覚えやすい方、自分に必要そうな方を選んで覚えてみましょう。

きっちりver.

医療従事者や専門家向けのきっちりバージョンです。

- 起始:

- 胸骨部:剣状突起の後面

- 肋骨部:第7〜12肋骨の内面

- 腰椎部:腰椎の椎体前面と腱弓(右脚L1〜L3、左脚L1〜L2)

- 停止:腱中心

- 支配神経:横隔神経(C3〜C5)

- 作用:

- 吸気時:収縮して下降 → 胸腔容積を増大、吸気を助ける

- 体幹安定:腹腔内圧の上昇により脊柱を安定させる

起始停止の観点から見ると、

胸骨に起始しているので、反り腰さんになると横隔膜は働きにくくなるので注意が必要です

ズボラver.

そもそものイメージを作りたい方はズボラバージョンがおすすめです!

ざっくりと覚えていきましょう!

- ズボラ起始

胸郭の下のフチ全体から出てる。

→ イメージは「ドーム型テントの骨組みがぐるっと下のフチにくっついてる感じ」。- ズボラ停止

真ん中の「腱中心(けんちゅうしん)」に集まる。

→ テントの骨が全部、天井のてっぺんに集まるイメージ。- ズボラ作用

・縮むと下に引き下げられて胸郭が広がり、肺がふくらむ(吸気)。

・ゆるむとドームが戻って、肺がしぼむ(呼気は基本的に受動)。

触診で確認するなら、

剣状突起や肋骨弓の下あたりを意識するとイメージしやすいです!

硬いとどうなる?

横隔膜が硬くなると「肋骨が広がりにくい」状態になります。

その結果:

- 呼吸が浅くなり、首や肩の補助呼吸筋が過剰に働く

- 猫背や腰椎過前弯が助長される

- 内臓下垂や胃の圧迫感につながるケースも

臨床的には、

慢性的な胸郭の硬さや腰痛の背景に、

横隔膜の機能低下が関与していることが多いデス!

弱いとどうなる?

横隔膜が弱いと「腹圧がうまく作れない」

その結果:

- ピラティスのロールアップで腰が浮いてしまう

- 四つ這いでの安定が保てない

- 呼吸が浅く、代わりに腹直筋や僧帽筋が過緊張する

つまり横隔膜の弱さは、

「呼吸」と「体幹安定」のどちらにもに影響します。

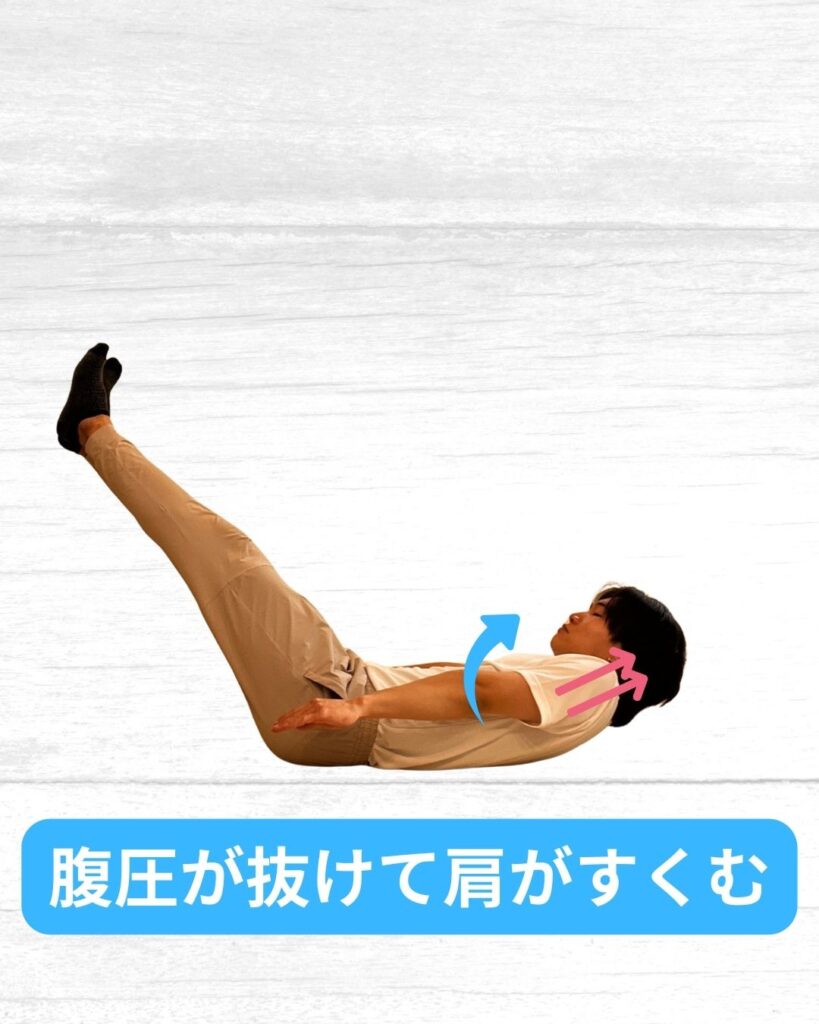

よくあるエラー例

エラー①:ハンドレッドで肩がすくむ

- 原因:横隔膜の代わりに胸鎖乳突筋や斜角筋が過剰に働いている

- 修正キュー:「肋骨の横を風船みたいに広げて」。肩が下がったらOK!

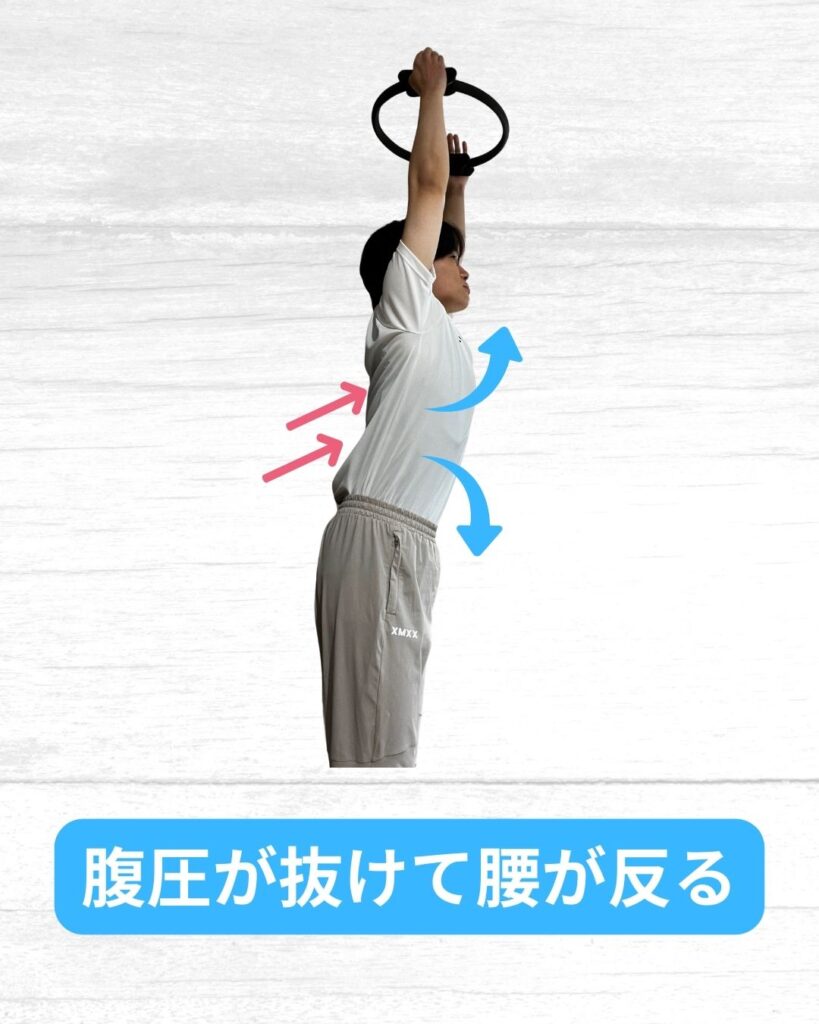

エラー②:アームサークルで腹圧が前方に抜ける

- 原因:横隔膜の弱さから腹圧が保てず、腰椎が不安定

- 修正キュー:「息を吸ってお腹の中に風船を膨らませてキープ」。

ストレッチとエクササイズ

ストレッチ:キャットポーズ・ロングブリージング

- ポジション:四つ這い姿勢

- 方法:背骨全体をアーチ状に丸める。丸めたポジションキープしたまま、

肋骨を横に広げるように意識。吐くときは口からため息のように長く。 - 注意点:無理に背中を丸めすぎず、リラックスを優先

エクササイズ:リブケージアームズ・スタンディング

- 目的:横隔膜と骨盤底筋を協調させる

- 方法:

- マジックサークルを両手で胸の前に軽く突き出す

- 息を吸いながら腰を反らさないように注意しながらバンザイ

- お腹を使う感覚があればOK

- セット数:5回× 2〜3セット

まとめ

横隔膜は「呼吸の主役」でありながら、「体幹安定の要」でもあります。

指導の際は:

- 横隔膜を“吸気筋+安定筋”として理解する

- 硬さ=胸郭の動き制限、弱さ=腹圧の不安定さに直結

- ピラティス呼吸は横隔膜を無視するものではなく、むしろ協調を高めるもの

横隔膜を意識した呼吸指導は、動きの質を一段階引き上げてくれます。

ぜひレッスンで「風船の比喩」を活用してみてください!