運動指導者やピラティスインストラクターの皆さんこんにちは!

ピラティスを指導していて、

ティーザーなどハードなエクササイズを指導するの難しいと感じたことはありませんか?

本日も解剖的な視点からエクササイズの改善方法を紹介していきます!

ティーザーができない理由を解剖学から

ティーザーは、

クラシカルピラティスを代表するチャレンジングなエクササイズのひとつです!

見た目が映えるので、できると上級者感が出てかっこいいです笑

マットワークにおける「ハイライト」とも言える動きで、

「腹部の強さ」「股関節のコントロール」「脊柱の分節性」「全身の協調性」

が試されます!

しかし、

現場では

「足が持ち上がらない」「腰が痛くなる」「バランスが崩れて後ろに倒れてしまう」など、

クライアントがつまずく場面が非常に多く見られます。

インストラクターとしては、その「できない理由」を正確に把握し、改善に導くことが重要です。

ここでは、

ティーザーができない原因を5つの観点から解剖学的に整理し、

それぞれに対応した改善アプローチを紹介していきます!

- 腹直筋・腹横筋の機能不全

- 股関節屈筋群のアンバランス

- 脊柱分節運動の不足

- 柔軟性不足(ハムストリング・腰背部)

- バランス・協調性の不足

理由1:腹直筋・腹横筋の機能不全

腹筋群の役割

ティーザーの基本は「コアの支え」です。

腹直筋が体幹の屈曲をリードし、

腹横筋や内腹斜筋が腹圧をコントロールして脊柱の安定を担います。

これらが協調することで、

脚を持ち上げながら上体を起こすという高度な連動が可能になります!

弱いとどうなる?

あるあるのパターンとしては、

腹横筋などのインナーマッスルが弱くて、

上体が持ち上がらないパターンです!

腹横筋の機能低下は、

「お腹がドーム状に盛り上がる」サインとして現れることもあります(Hodges & Richardson, 1996)。

ドーム状に盛り上がる理由としては、

腹横筋が上手く働けてないのをカバーする為、

相方の腹直筋などのアウターが優位となっている為です!

同じ腹筋の腹直筋が入っていれば良さそうですが、

腹直筋のみですと、

アウターマッスルの為、表層に盛り上がるので、

体幹を起こそうとしても腹筋が邪魔で体を起こせなくなってしまいます!

なので、

腹横筋などで腹部を引き込むことにより、

引き込んだ分、適度にお腹に空間ができて上体を起こしやすくなるのです!

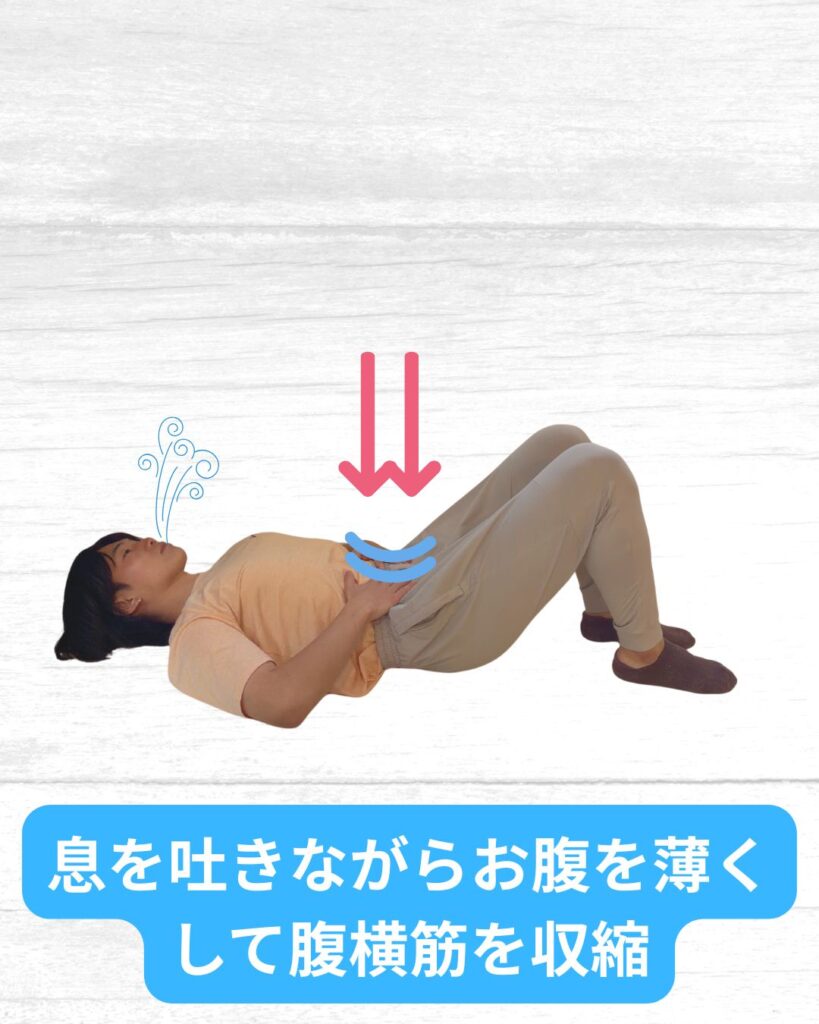

改善のステップ

まずはドローインなどで、腹横筋の収縮を引き出すことから始めましょう!

その上で「ロールアップ」などを段階的に導入し、

腹筋群が分節的に働く感覚を育てます!

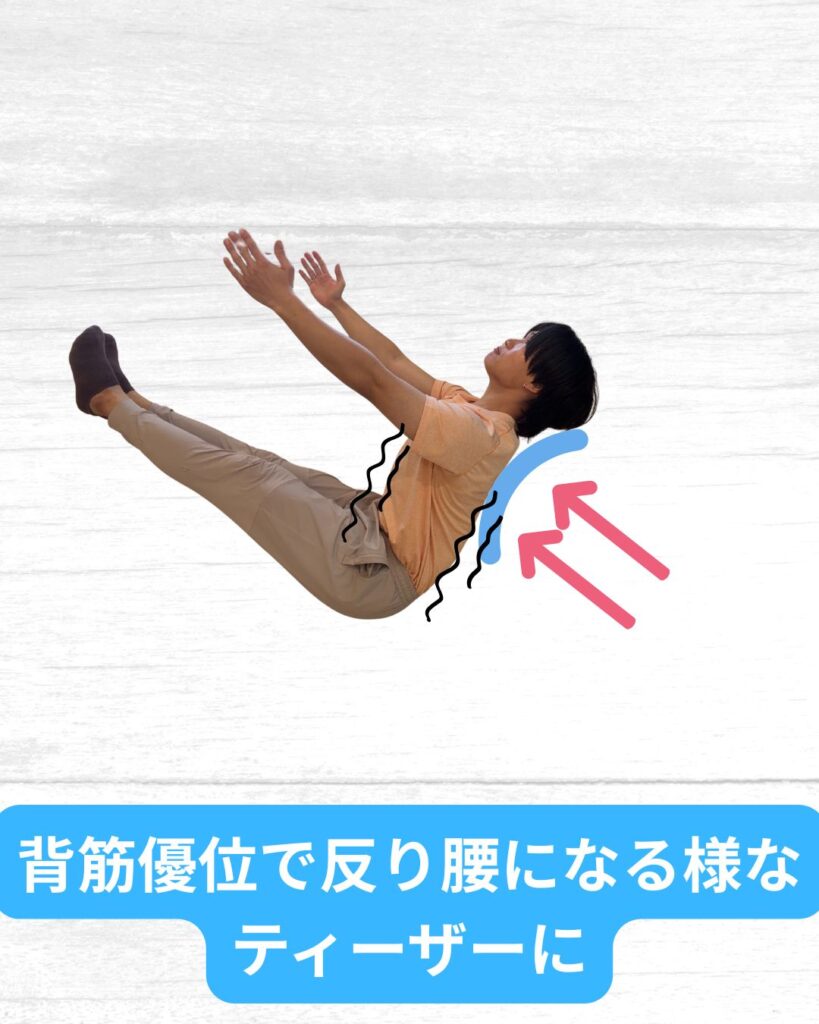

理由2:股関節屈筋群のアンバランス

股関節屈筋群の役割

ティーザーでは、

脚を持ち上げる動作に腸腰筋(大腰筋・腸骨筋)が大きく関わります。

ただし、

腸腰筋は体幹と股関節をつなぐ筋であり、

単独で働くと腰椎を過剰に前弯させてしまうリスクがあります。

その為、腹筋群との協調が不可欠です。

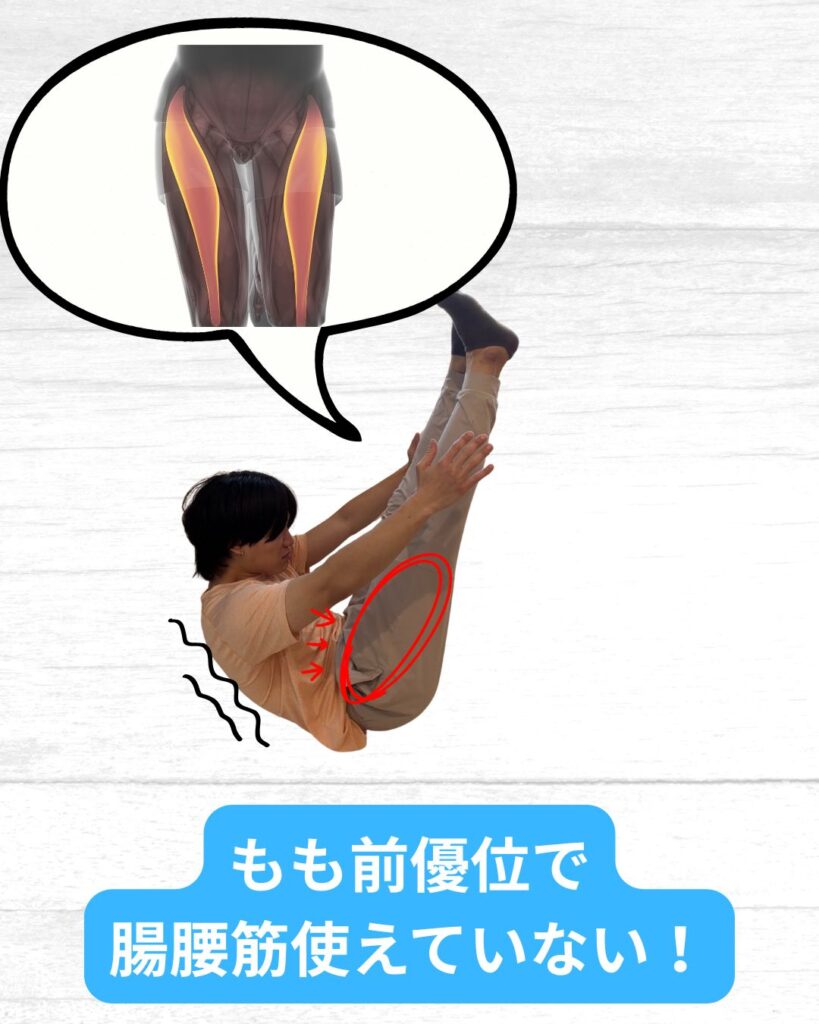

弱いとどうなる?

腸腰筋が弱いと、

大腿直筋などの表層筋が優位に働き

「脚が持ち上がらない」

「腿前がつる」

といった現象が起こります。

また、股関節屈曲の角度が浅いため、

ティーザーのV字ラインを維持できません。

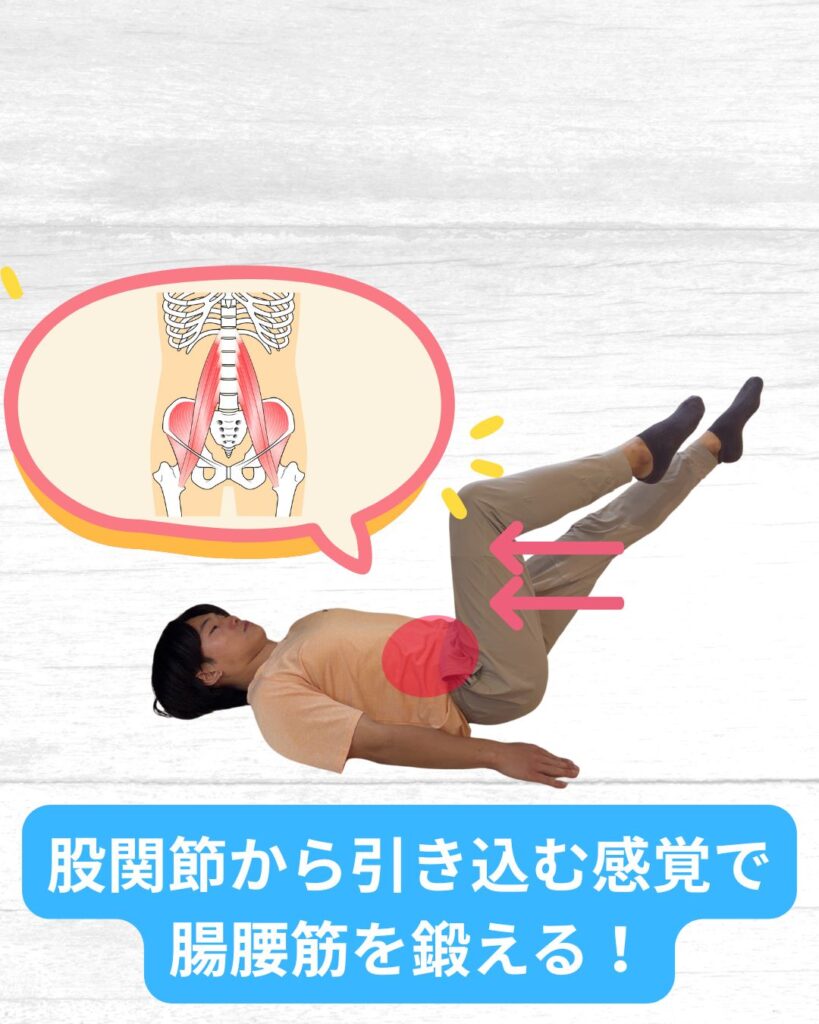

改善のステップ

まずは、

シングルレッグレイズなどで、

片脚ずつ股関節屈曲をコントロールする練習が効果的です!

「腿の付け根を引き込む」

意識を持たせると、腸腰筋が働きやすくなります。

理由3:脊柱分節運動の不足

脊柱の役割

ティーザーは「腹筋で起き上がる」だけの動きではなく、

脊柱を分節的に屈曲させながら起き上がる高度な動作です。

胸椎屈曲と腰椎安定のバランスが整ってはじめて、

スムーズなティーザーが成立します。

弱いとどうなる?

分節運動ができないと、

腰椎を一気に曲げて「ガタッ」と起き上がる形になります。

その結果、

腰椎にストレスが集中し、

腹筋群の協調も失われます。

見た目としては「背中が板のように硬いティーザー」になります。

改善のステップ

前回お伝えした、

「ショルダーブリッジ」で、

脊柱をひとつずつ動かす感覚を養います。

「背骨を真珠のネックレスのように一つずつ持ち上げる」と伝えると、

柔らかな分節運動をイメージしやすいです。

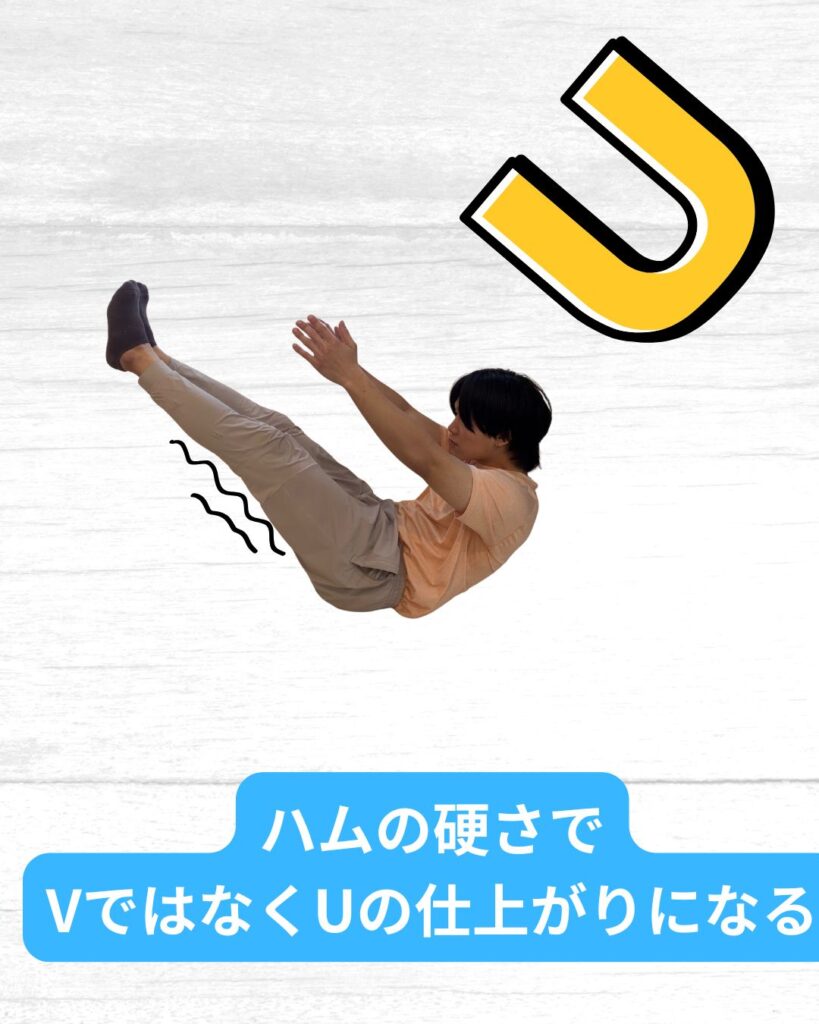

理由4:柔軟性不足(ハムストリング・脊柱後面)

柔軟性の役割

ハムストリングの柔軟性が十分であれば、

脚を高く持ち上げても骨盤をニュートラルに保ちやすくなります。

また、脊柱後面(特に腰背部)の柔軟性は、

分節運動をスムーズにするために不可欠です。

硬いとどうなる?

ハムストリングが硬い場合、

骨盤が後傾しすぎて脚が上がらず、

V字ラインを作れません。

イメージとしてはUのような仕上がりになります!

また、

腰背部が硬いと分節的に丸められず、

腰椎を一塊で動かす代償動作が強まります。

その結果「足が床から浮かない」「腰がつまる」といった失敗につながります。

改善のステップ

以前お伝えしたロールオーバーを取り入れると、

腸腰筋などの前側筋の賦活による後面筋抑制効果(相反抑制)でハムの柔軟性改善につながります。

「脚を遠くに伸ばして引き上げる」意識を持たせると、

動きが軽くなります。

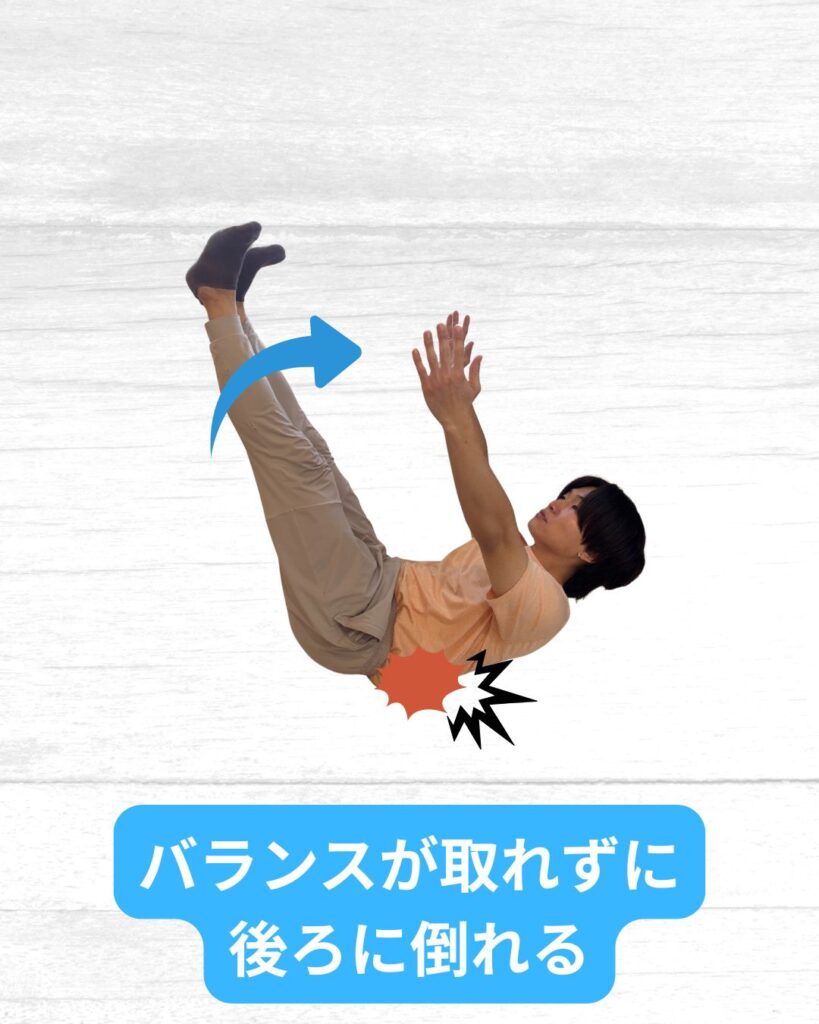

理由5:バランス・協調性の不足

協調性の役割

ティーザーは「筋力+柔軟性+分節運動」に加えて、

全身の協調とバランス保持が欠かせません。

股関節・脊柱・体幹がタイミングよく連動してはじめて、

美しいV字姿勢が可能になります。

一芸特化ではダメで、

全ての機能がバランスよく求められます!

協調的にできてないとどうなる?

協調的に使えていないと、

起き上がった瞬間に

「ぐらつく」「後ろに倒れる」といった問題が生じます!

また、

脚と上体の動きが同調しないと、

片方が先に崩れてしまい、

ティーザーが維持できません。

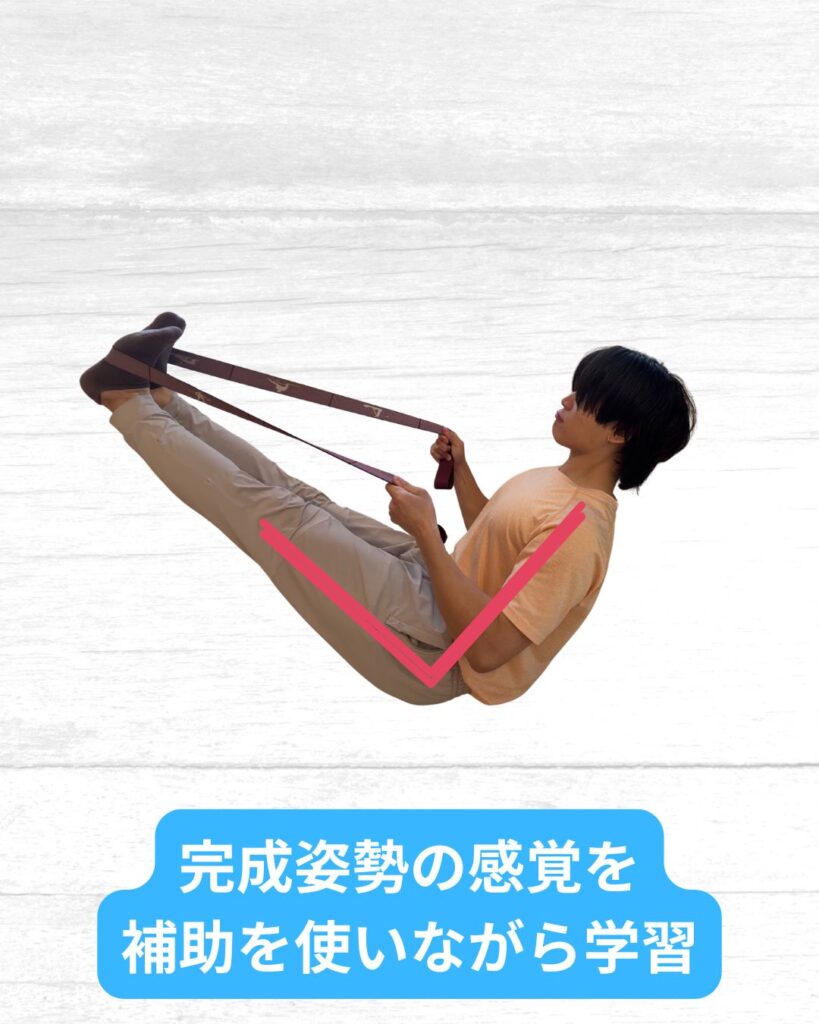

改善のステップ

タオルを使用してのボートポーズでホールドするなど、完成系のポーズを学習させるような動きを導入します。

完成系でバランスが取れない人に何度もティーザーを挑戦させるより、

バランスがとりやすい環境で完成系を作ってもらう方が、

動きの流れやバランスをどのように取るのか難易度を下げて学習できるのでおすすめです!

ティーザーができない!を解決するまとめ!

ティーザーができない背景には、

- 腹直筋・腹横筋の機能不全

- 股関節屈筋群のアンバランス

- 脊柱分節運動の不足

- 柔軟性不足(ハムストリング・腰背部)

- バランス・協調性の不足

という5つの要因が存在します。

指導の現場では「足が上がらない」「バランスが取れない」という表面的な現象にとらわれず、背後にある筋機能や柔軟性、協調性の課題を見極めることが重要です。

インストラクターが観察すべきポイントとしては、

- 腹筋群が適切に働いているか

- 腸腰筋と腹横筋の協調がとれているか

- 背骨が分節的に動いているか

- ハムストリングや腰背部の柔軟性が十分か

- バランス保持のための体幹安定があるか

が挙げられます。

これらを一つずつクリアにしていくことで、

ティーザーは「苦手でできない動き」から「ピラティスの完成度を示す象徴的な動き」へと変わります。

現場での指導やセルフプラクティスのヒントとして、

ぜひ活用してみてください!