皆さんこんにちは!

坐骨神経痛に深く関わる梨状筋という筋肉をご存知でしょうか?

「お尻が痛い…」「足が痺れる…」「股関節が詰まる感じがする…」

こうした訴えがあるときに、真っ先に疑われる筋肉の一つが梨状筋(りじょうきん)です。

梨状筋は股関節深層に位置し、外旋六筋の一員として重要な役割を果たしています。

一方で、坐骨神経と密接な関わりがあり、硬くなると「梨状筋症候群」と呼ばれる神経症状を引き起こす厄介な筋肉でもあります。

今回はこの梨状筋について、解説をしていきます!

梨状筋の解剖学的特徴

梨状筋とは?

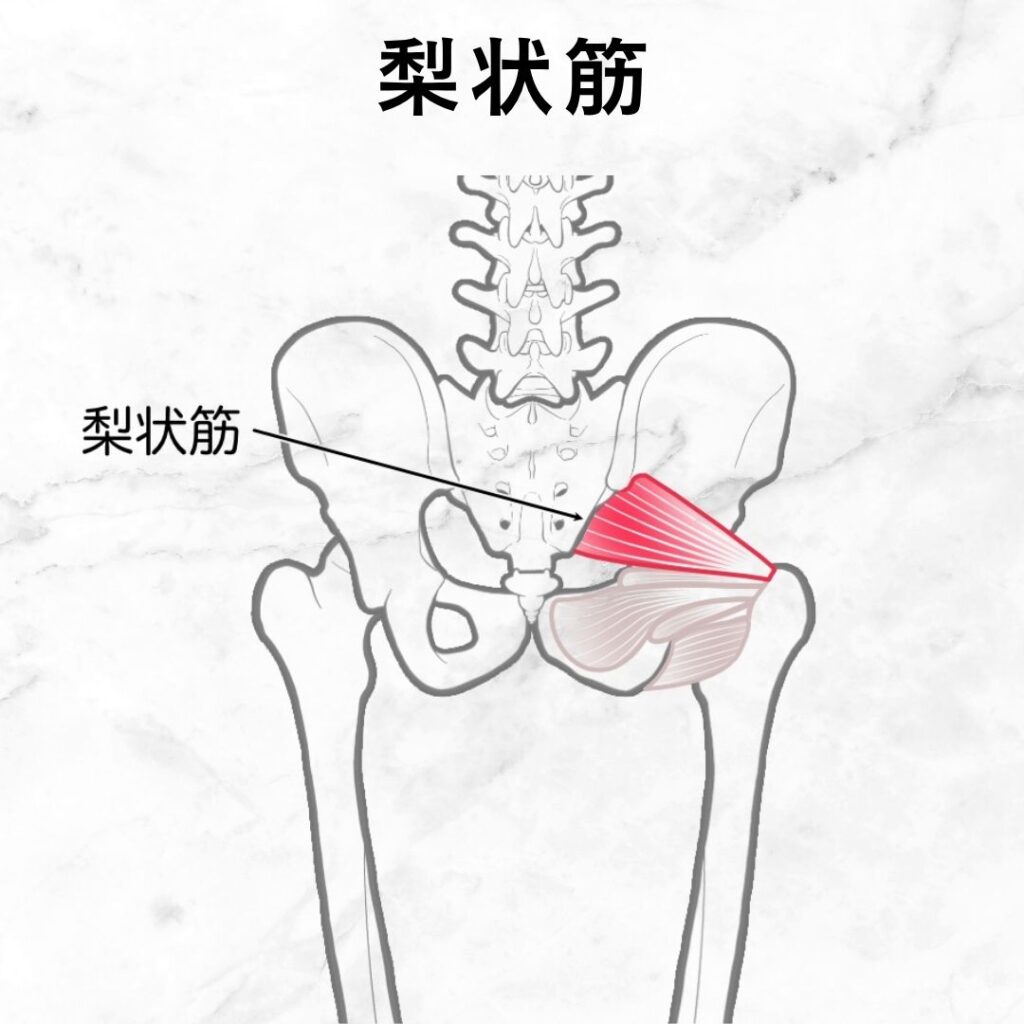

梨状筋は、仙骨の前面から大腿骨の大転子に向かって斜めに走る小さな筋肉です。

「外旋六筋」と呼ばれる深層外旋筋群の一員で、股関節の外旋、外転、そして骨盤の安定に関わります。

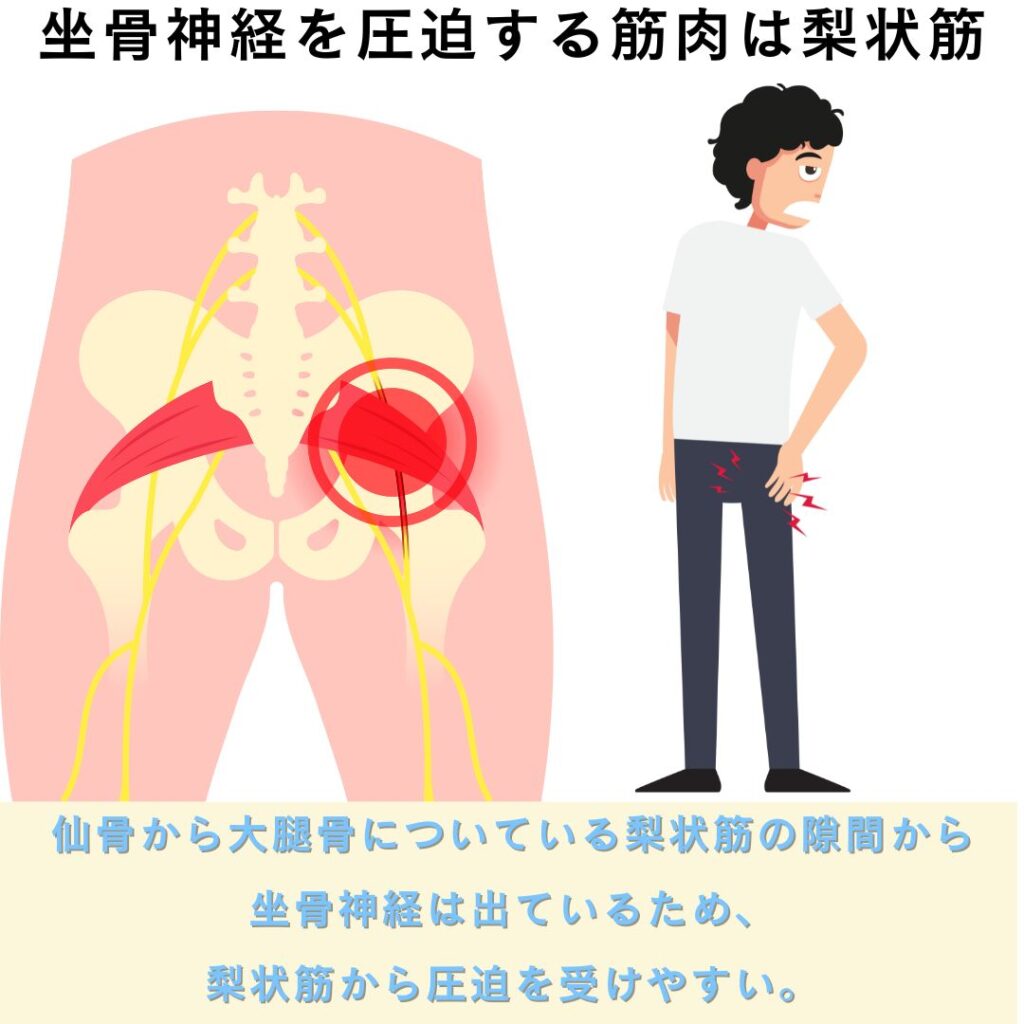

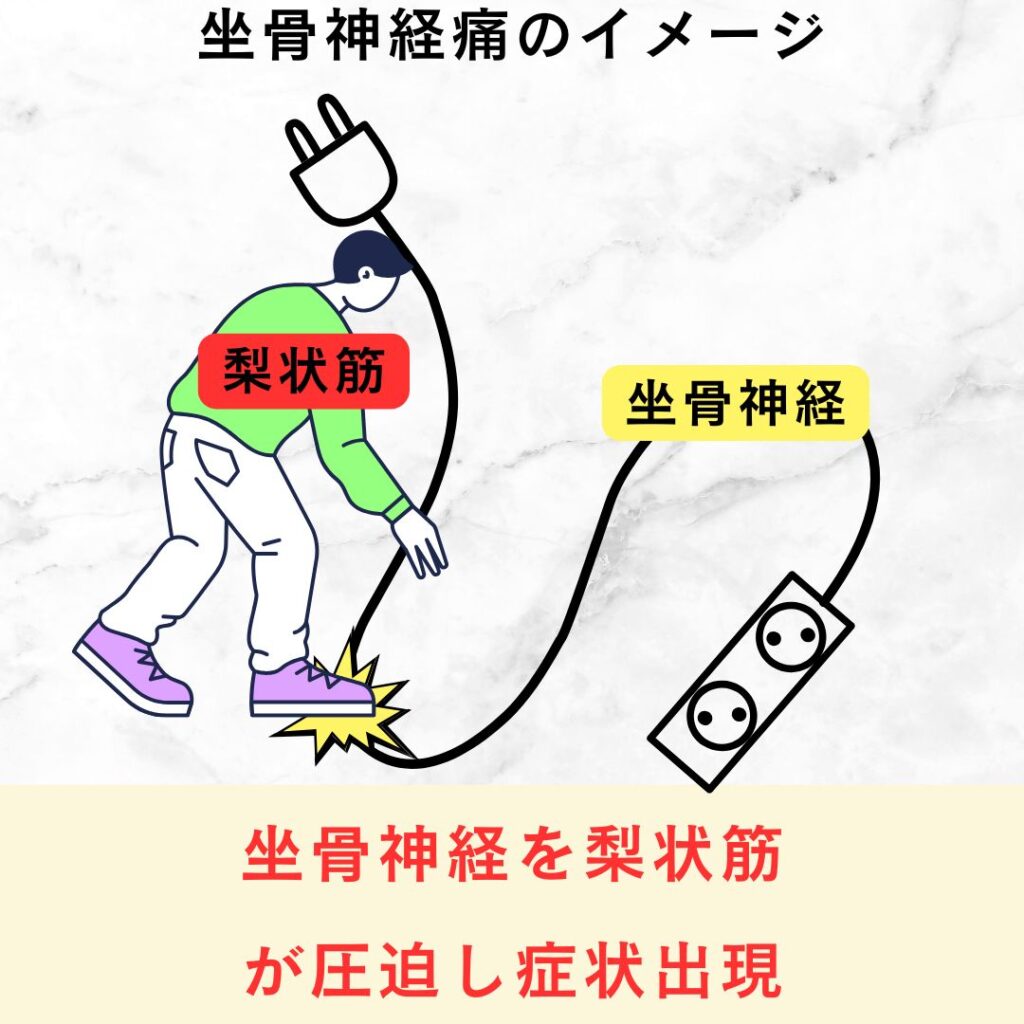

また、梨状筋は坐骨神経と隣接・交差して走行しているため、機能不全が生じると神経症状を引き起こしやすいのが特徴です。

よくあるパターンとしては梨状筋が硬くなりすぎて下を通っている坐骨神経を圧迫してしまうパターンです

梨状筋の作用は股関節屈曲角度によって変化する

やや解剖マニア向けの内容です!笑

梨状筋は、股関節の屈曲角度によって外旋筋から内旋筋へと作用が変化するという特徴を持ちます。

これは臨床や運動指導の現場でも非常に重要な視点です。

細かく指導をしたい方は是非こちらも抑えてみてください!

股関節屈曲 0〜60°(伸展位に近い)

この範囲では、梨状筋は主に外旋筋として機能します。

- 梨状筋が収縮すると、大腿骨を外側に回す(外旋)

- 立位保持や歩行時の股関節安定性に寄与する

- 特に歩行の後期に重要な筋として働く

股関節屈曲 約60〜90°

この角度帯では、梨状筋の外旋作用が弱まり、代わりに外転作用が強くなります。

- 外旋筋としての力は減少する

- 股関節外転および骨盤の側方安定に寄与

- 片脚立ちやスクワットなどでの骨盤安定に関与する

股関節屈曲 90°以上(深いしゃがみ・あぐら姿勢)

90度を超えると、梨状筋は内旋筋として働くようになります。

- 股関節屈曲により、筋の走行と関節軸との位置関係が変化

- 梨状筋が収縮すると内旋モーメントが発生する

- 梨状筋が硬い場合、この角度帯での可動域制限が起こりやすく、以下のような問題につながる

- あぐらがかきにくい

- 深くしゃがめない

- 股関節の詰まり感や引っかかりを感じることがある

梨状筋はなぜ重要か?

梨状筋が重要な理由は2つあります!

①骨盤と股関節の安定性

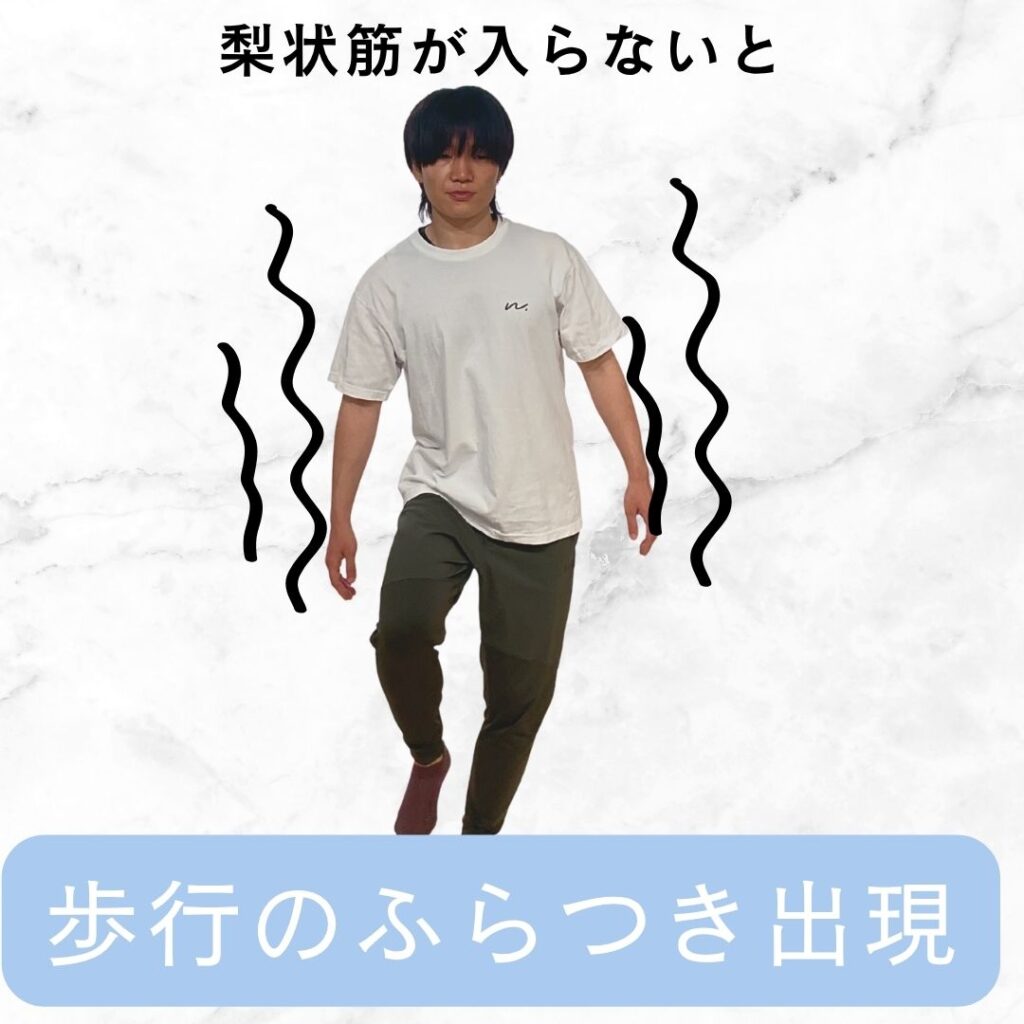

梨状筋は股関節を外旋するだけでなく、片脚立ちや体幹の回旋時に骨盤の水平を維持する役割があります。

例えば、歩行中に骨盤が左右に傾かずスムーズに進むためには、梨状筋の機能が欠かせません。

梨状筋が収縮するから骨頭が安定して働くというわけです。

これは外旋六筋全てに当てはまる大事な機能ですね!

ここの機能が破綻すると股関節が不安定となり歩行のふらつきにつながるというわけです

坐骨神経との関わり

梨状筋のすぐ下を坐骨神経が走るため、この筋肉が肥厚・硬化すると神経を圧迫し「梨状筋症候群」を引き起こします。

この状態では臀部から下肢後面にかけて痛みや痺れが放散します。

簡単に図解すると坐骨神経痛というケーブルを梨状筋が踏みつけているイメージです。

梨状筋の起始停止

ここからは梨状筋の起始停止を一緒に確認していきましょう!

まずはきっちりしたバージョンから!

◎起始・停止(きっちりver.)

【起始】

- 仙骨の前面(第2〜第4仙椎の前面)

- 仙結節靱帯

【停止】

- 大腿骨の大転子上縁(内側面)

【作用】

- 股関節の外旋(特に股関節伸展位で顕著)

- 股関節屈曲位では外転作用も発揮

- 骨盤と股関節の安定保持(片脚立ち、歩行時など)

相変わらずぱっと見難しいですネ!笑

解剖的な細かい説明をする必要がない場合は下のバージョンで覚えましょー!

◎ズボラ起始停止

- 【起始】お尻の奥の仙骨からスタート

- 【停止】太ももの外側(大転子)にくっつく

⇨股関節を外に開いたり、骨盤を奥から支える筋肉

これだけ覚えれば現場ではOKでーす!笑

梨状筋が硬いとどうなる?

股関節を閉じにくくなる

梨状筋が硬くなると、股関節の内旋が制限されます。

これは梨状筋が股関節を開く外旋筋だからです。

外に開く筋肉が硬くなるから内側に開いて、

しゃがむ、脚を組む動作で「詰まり感」「引っかかり感」が出やすいです。

神経症状の誘発

これは先ほども説明した内容ですね!

硬い梨状筋は坐骨神経を圧迫しやすく、臀部から膝裏、場合によっては足部までの痺れや疼痛が出ます。

これは報告としても上がっています

「坐骨神経痛症状の一因として、梨状筋の過緊張が重要な役割を果たす」(Fishman et al., 2002)

梨状筋と坐骨神経痛の関連性は有名ですので、

梨状筋といえば坐骨神経痛という認識でいきましょう!

梨状筋が弱いとどうなる?

立脚期での不安定性

梨状筋が弱いと、歩行時や片脚立ちの際に骨盤が過度に下がり(トレンデレンブルグ徴候)、歩行が左右に揺れます。

梨状筋の弱化は股関節外旋制御を失い、骨盤の水平保持を困難にする(Hodges, 1996)

これは股関節を外旋方向に安定させることができず膝が内股に入ってしまうパターンとして出現します

他の殿筋群の代償

梨状筋が弱いと、中殿筋や大殿筋上部が代わりに過剰活動し、これらの筋肉が張りやすくなる場合があります。

要するに、股関節を安定させる筋肉が弱い状態なので表面の大きい筋肉達が過剰に張ってしまっている状態です!

指導現場でよく見るエラー例

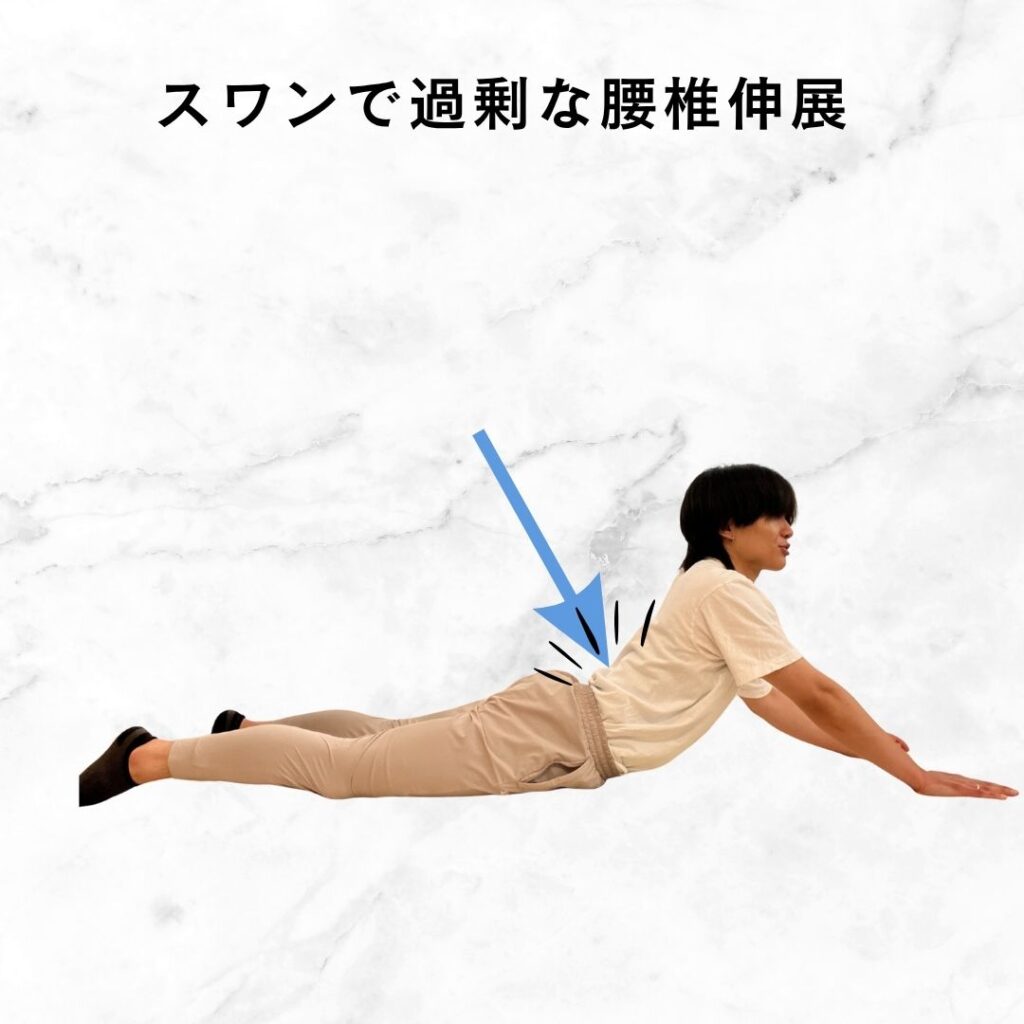

腰椎過伸展代償

股関節の伸展不足を腰椎の過伸展で補う動きが見られます。

ピラティスのスワンの動きで腰が反りすぎるパターンが代表的。

これは股関節が不安定な為、股関節の伸展が出ない為に腰椎で代償しているというエラーです。

股関節の外旋を意識させると修正できる例もあるので試してみましょう!

片脚支持時の骨盤沈下

梨状筋の弱さによる骨盤コントロール低下で、片脚立ち時に骨盤がドロップします。

股関節の安定性低下によって骨盤が落ちるというわけです。

これは弱いパターンで紹介した歩行時のトレンデレンと同じメカニズムです!

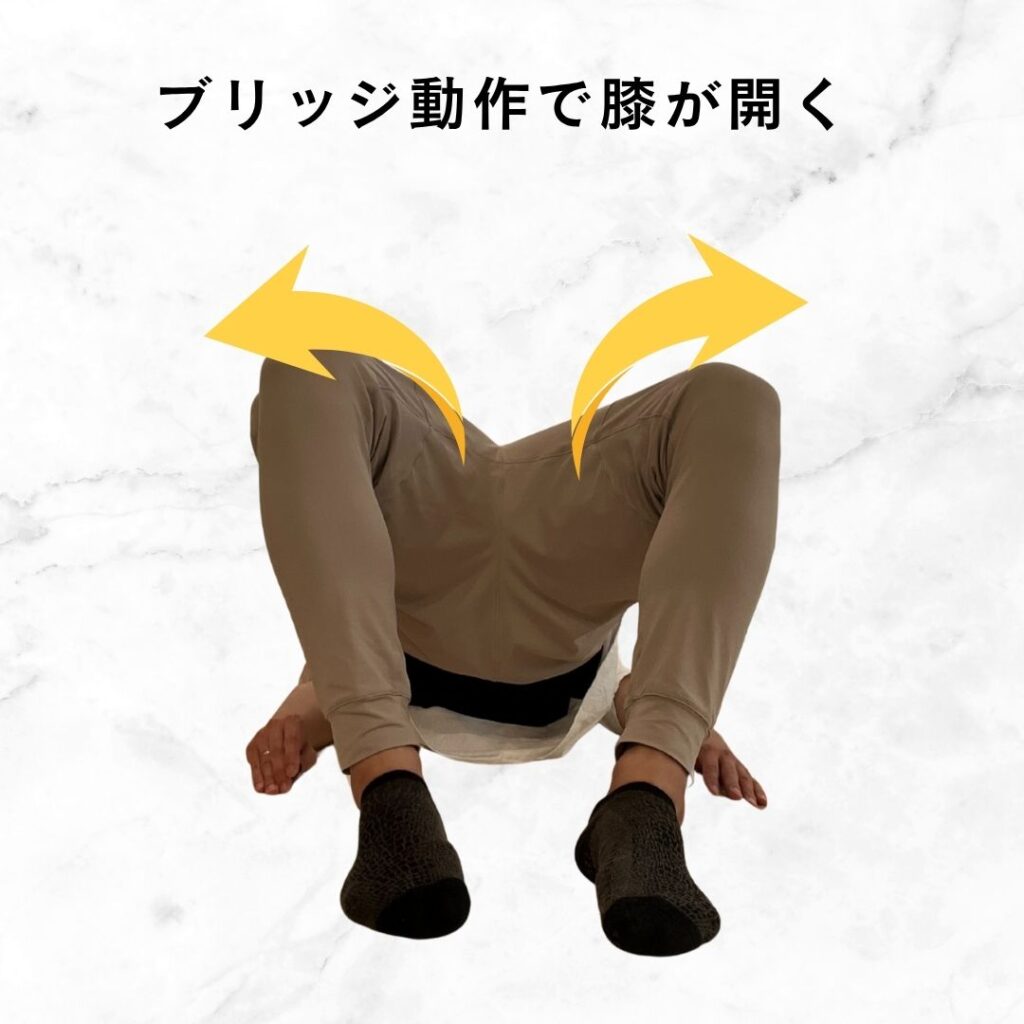

外旋筋群への過依存

スクワットやヒップアブダクションで外旋筋ばかり使うクセがつき、中殿筋の協調性が失われます。

典型例としてはお尻を上げるブリッジで足が開いている例などですね!

とりあえずこのエラーは内転筋の出力低下を疑って閉じさせることが多いと思いますが、

開いてる原因は梨状筋の過剰使用が隠れている場合もあります!

梨状筋のストレッチとエクササイズ

4の字ストレッチ

- 仰向けに寝て、両膝を立てる

- 伸ばしたい側の足首を反対側の膝にかける

- 両手で反対の太ももを抱え、胸に引き寄せる

- お尻の奥に伸び感が出るところで30秒キープ

⇨ 背中は床につけて、腰を反らさない!

【3】クラムシェル(外旋筋強化)

- 横向きで膝・股関節を45度に曲げる(0〜60で外旋筋の働きになる為)

- 骨盤を固定したまま上側の膝を開く

- 開ききったところで3秒キープ

- ゆっくり戻す

⇨ 骨盤が後ろに倒れないよう意識

まとめ

梨状筋は「小さいのに大きな役割」を持つ筋肉です。

股関節の外旋・安定にとどまらず、骨盤・腰椎のバランスや坐骨神経痛症状に密接に関わります。

硬すぎても、弱すぎても問題が起きるため、

- 柔軟性を確保しつつ

- 適切な強化を行い

- 周囲筋との協調性を高める

というアプローチが重要です。

梨状筋を制する者は、股関節と骨盤の安定を制す!

ぜひ今日からの指導やセルフケアに活かしてみてください。