皆さん、お尻の筋肉といえばどの筋肉を思い浮かべますでしょうか?

お尻の筋肉と聞くと、

多くの方がまず大殿筋や中殿筋を思い浮かべますよね?

ですが、他にも大事な筋肉があります。

それが、外旋六筋です。

名前は聞いたことはありますでしょうか?笑

股関節の奥にある6つのインナーマッスルなのですが、

その中でも特に深層に位置し、骨盤・股関節の機能に大きな影響を与えているのが「内閉鎖筋」です。

この筋は表面から触れることが難しいため、一般的なトレーニングでは軽視されがちですが、実は骨盤安定性や股関節の滑らかな動きにおいて非常に重要です。

ここでは、解剖学的特徴から機能評価、エラー例、エクササイズまで深掘りしていきます。

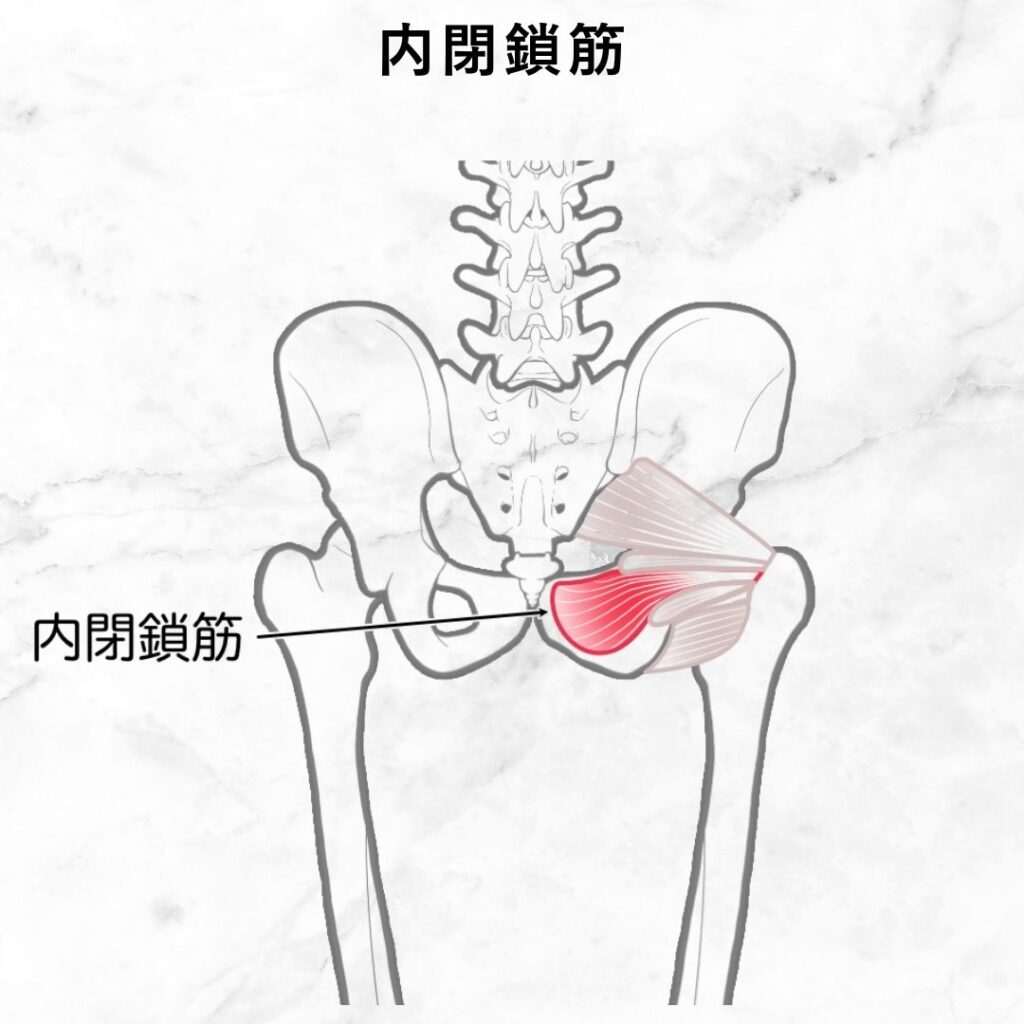

内閉鎖筋の解剖学的特徴

骨盤深部に隠れた存在

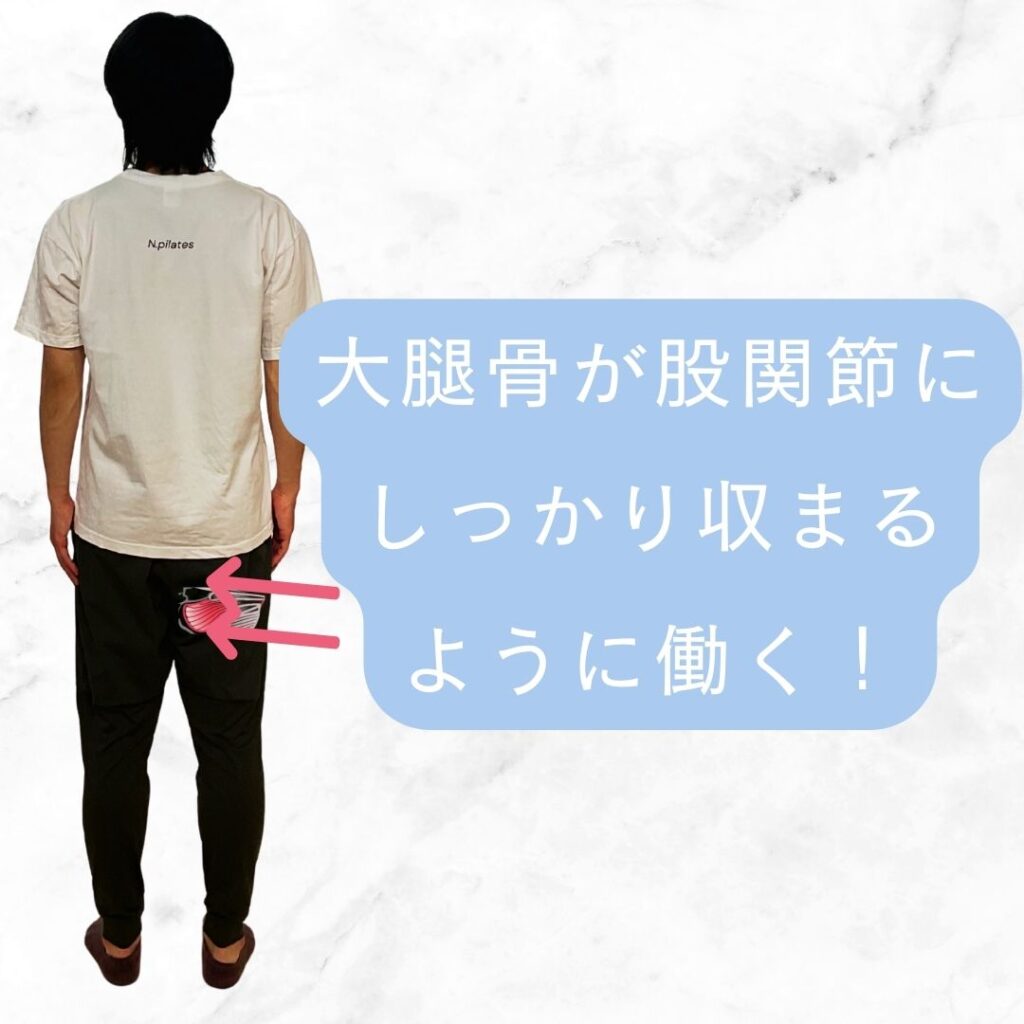

内閉鎖筋は、骨盤の内側(閉鎖膜やその周辺)に起始を持ち、坐骨棘と坐骨結節の間を走行して、大腿骨の大転子内面に停止するという、非常にユニークな走行をしています。

ここら辺は画像を見るとわかりやすいかなぁと思います!笑

この特殊なルートにより、

内閉鎖筋は骨盤の内側から大腿骨の外側へと力を伝えることができ、結果として関節窩に大腿骨頭を押し込む「深層安定性」を生み出します(Giphart et al., 2012)

単なる股関節の外旋作用にとどまらず、股関節を関節窩に押し込むような圧縮力を発揮する点が重要です。

つまり、股関節をより安定させ、滑らかな回旋(股関節外旋)や荷重動作を支える役割を果たしています。

特にピラティス指導現場では、骨盤の安定性や股関節の安定化が課題になることが多いですが、この内閉鎖筋の「内から外へ押し出す力」を意識させることで、クライアントの股関節の詰まり感の軽減や代償動作の抑制に繋がります。

外旋六筋で一番大きい筋肉

以下の報告(Friederich & Brand, 1990; Ward et al., 2009 など)では、股関節外旋六筋の重量は以下のようにされています。

| 筋肉 | 平均重量(g) |

|---|---|

| 梨状筋 | 約50〜60g |

| 上双子筋 | 約20g |

| 下双子筋 | 約20g |

| 外閉鎖筋 | 約70〜90g |

| 内閉鎖筋 | 約90〜120g |

| 大腿方形筋 | 約60g |

なんと、一番質量が重いです!

重いということはそれだけの筋量も多いということなので、

いかに大事なのかわかりますよね?

閉鎖膜と関節包との関係

閉鎖膜から起こる内閉鎖筋は、単に股関節の外旋に関わる筋肉というだけでなく、股関節関節包(関節を覆って保護している膜)の強化にも重要な役割を果たしています。

具体的には、内閉鎖筋が収縮することで関節包が引き締められ、関節内の安定性が高まります。

この作用により、股関節のずれや不安定性を防ぎ、正確な動作を支えることができます。

特にピラティスなどの指導現場では、股関節の深層安定性が失われている方(例えば、股関節の動きに不安がある方や、骨盤がぐらつきやすい方)が多く見られます。

このような場合、内閉鎖筋の機能改善や活性化を意識することは、動作の質を上げるうえで非常に有効です

骨盤底筋群との協調

内閉鎖筋は骨盤底筋群と筋膜的につながりがあるため、骨盤底機能の改善や腹圧管理にも関わります(Sapsford et al., 2001)。

ピラティスにおいて呼吸とコアの統合が重要視される中で、内閉鎖筋の正しい活用はコアコントロール向上に直結します。

起始・停止(きっちり&ズボラver.)

ここからは起始停止を一緒に確認していきましょう!

まずは医療従事者の方におすすめのきっちりバージョン!

◎きっちりバージョン

- 起始:骨盤内側面の閉鎖膜およびその周辺の骨(恥骨および坐骨)

- 停止:大腿骨大転子内面(転子窩)

- 走行:骨盤内側から坐骨小孔を通り、骨盤外側へ出て大転子内面に付着

- 神経支配:神経 to 内閉鎖筋(L5〜S2)

- 作用:

- 股関節外旋

- 股関節の関節包引き締め(深層安定性の補助)

- 股関節伸展位での軽度外転補助

お次は、ズボラバージョン

インストラクターの方はこちらがおすすめです!

ざっくり走行をイメージしましょう!

◎ズボラバージョン

- 起始

骨盤の内側- 停止

大腿骨の外側(大転子あたり)- 作用:

股関節を外に回す

股関節の安定を助ける

起始停止をイメージするための視覚化

内閉鎖筋は「骨盤の内壁から外に伸びる触角」のように想像すると理解しやすいです!

骨盤の中から外に突き刺さるように走行するため、インナーでの安定感を作る支柱のような役割があります。

硬いとどうなる?

内閉鎖筋は、股関節の深部に位置する外旋筋群の一つで、特に股関節を屈曲した姿勢(曲げた状態)では筋肉が伸ばされる方向に張力がかかりやすい特徴があります。

例えば、あぐらをかく、しゃがむ、脚を組むなど、股関節を深く屈曲させる日常動作では、内閉鎖筋が柔軟に伸びることが必要です。

しかし、この筋肉が硬くなると、股関節の正常な屈曲可動域が制限され、動作の最終域で「詰まり感」や「引っかかる感覚」が生じることがあります。

弱いとどうなる?

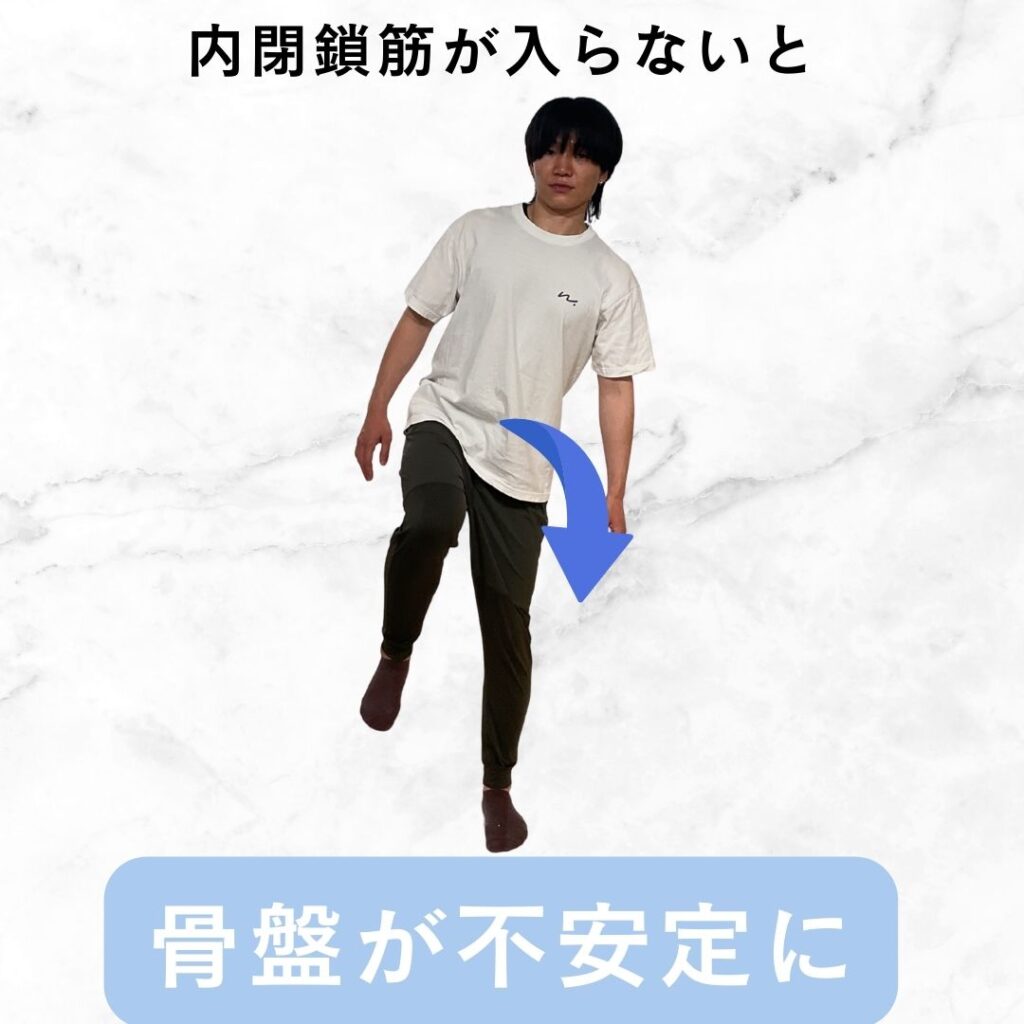

骨盤支持力低下

内閉鎖筋の筋力低下は、片脚支持時の骨盤安定性低下に直結します。

骨盤が傾き、側方への崩れが出ると、コアコントロールや下肢アライメントが崩れやすくなります

(Grimaldi & Fearon, 2015)。

代償的な他筋の過活動

内閉鎖筋が弱いと、大殿筋上部や大腿筋膜張筋(TFL)などが過剰に働くことで、股関節周囲の筋バランスが乱れます。

その結果、坐骨神経周辺の緊張増加や鼠径部の痛みの原因になるケースもあります。

梨状筋の硬さによる坐骨神経痛はイメージしやすいですが、意外と他の外旋六筋の影響もあったりします。

よくあるエラー例

ここからは現場でよく見受ける内閉鎖筋が効いてないことによるエラーを紹介します。

今までの指導現場を思い出しながら是非チェックしてみてください!笑

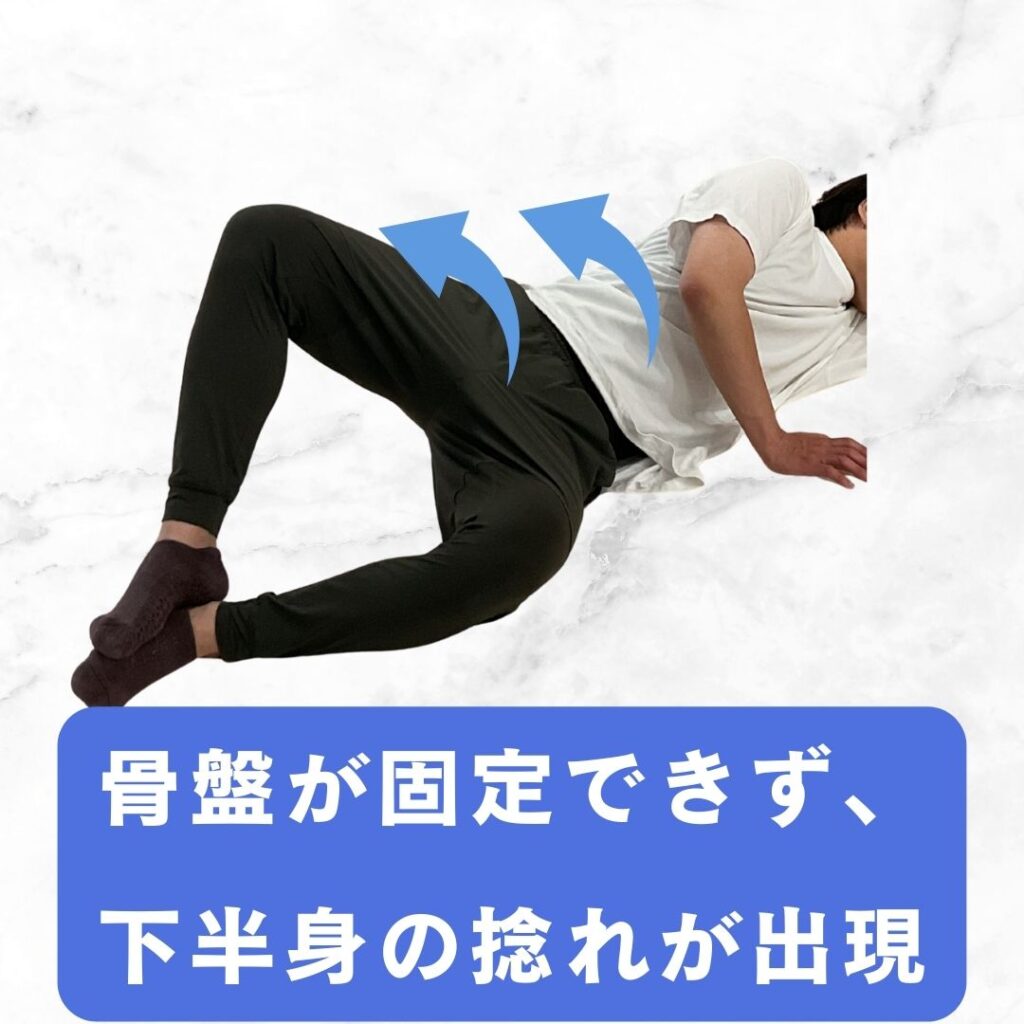

クラムシェルでの代償動作

内閉鎖筋が効いていないと、股関節が不安定になります。

その為、股関節がぐらついてしまって、

- 足を開く際に腰部回旋が入ってしまう

- 股関節ではなく膝や足部の動きでカバーする

などのエラー動作につながります。

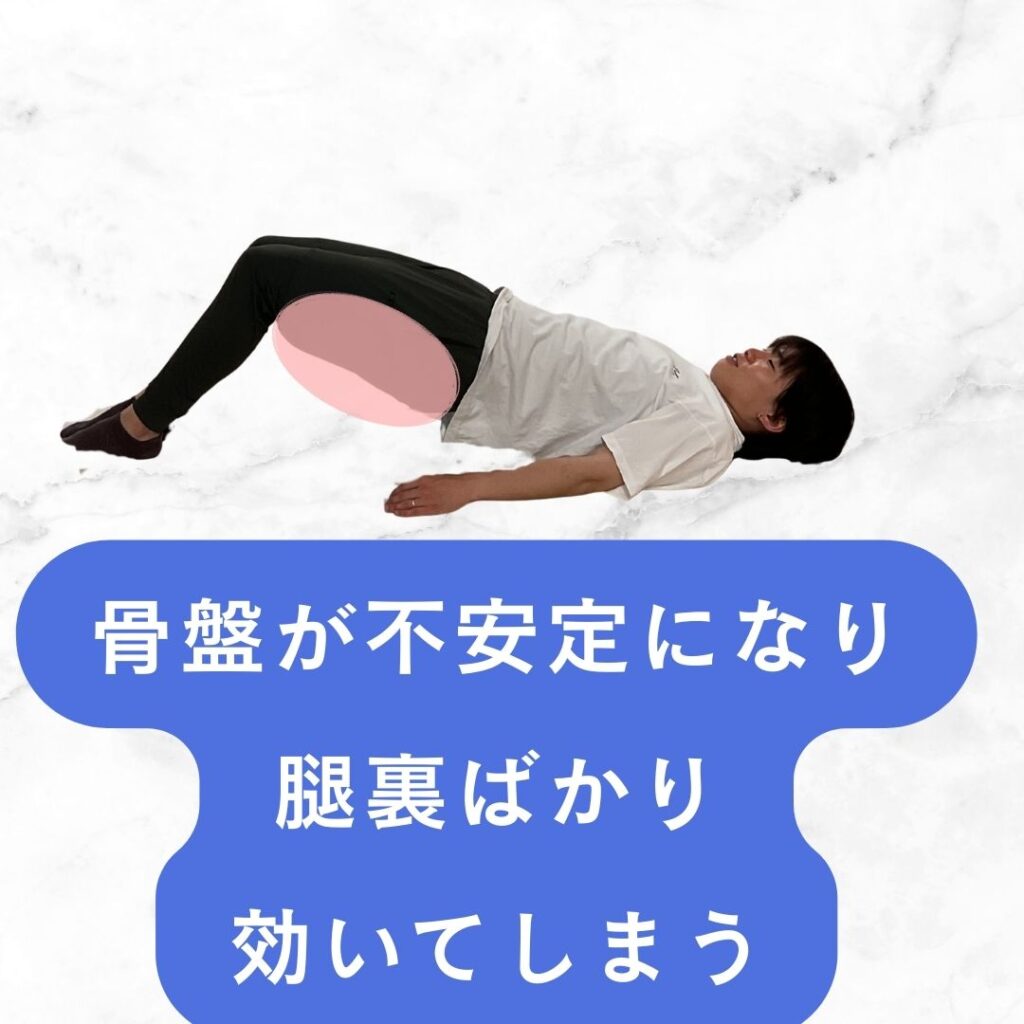

骨盤リフト動作での内閉鎖筋未使用

内閉鎖筋の弱さにより、ヒップリフト系の種目でハムストリングス優位の使い方になりやすくなってしまいます。

その為、お尻やお腹を使う感覚が入らず、腿裏が攣ってしまうような感覚ばかり目立ってしまいます。

ストレッチとエクササイズ

▶ ストレッチ

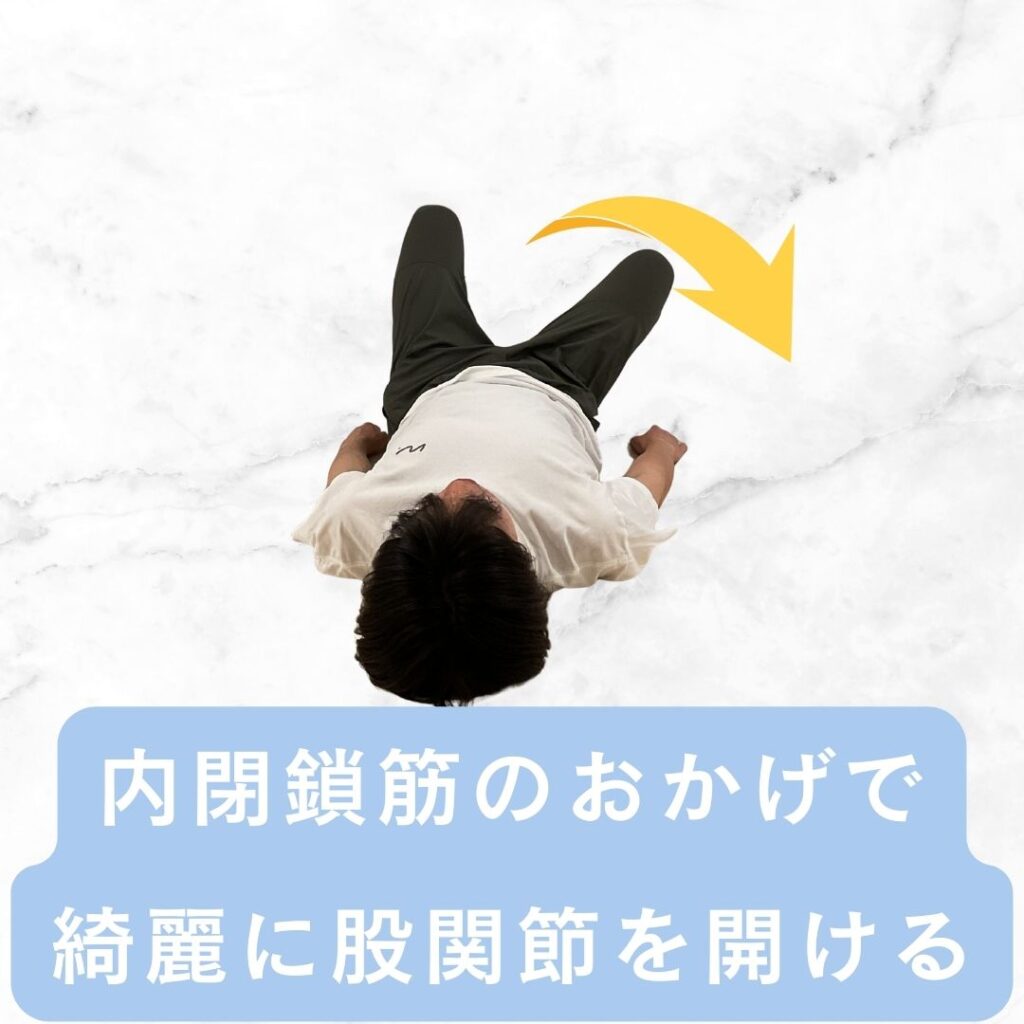

股関節内旋ストレッチ

- 仰向けに寝て膝を立てる

- 片脚を内旋方向に倒す(内側へ倒す)

- お尻の奥に伸び感を感じる位置で30秒キープ

- 3回程度繰り返す

→ お尻深部が「ジワッ」と伸びる感覚が目安

▶ エクササイズ

クラムシェル(修正版)

- 横向きに寝て、股関節と膝を90度に曲げる

- かかとを合わせたまま、膝をゆっくり持ち上げる

- 骨盤を固定し、腰が回旋しないように注意

- 内閉鎖筋が「じわっと」働く感覚を意識

- 10回 × 2〜3セット

→ ポイントは「動作中に骨盤が一切動かない」こと

まとめ

内閉鎖筋は小さくても股関節と骨盤の安定に極めて重要な役割を果たしています。

ピラティスインストラクターがこの筋を正しく理解し、クライアントの体感に落とし込むことで、股関節の動作改善、骨盤の安定性向上、そして全体的なコア機能強化に大きく貢献できます。

クラムシェルなどの外旋エクササイズを行う際は、骨盤の固定、腰部の中立保持、内閉鎖筋の「奥の感覚」を意識させる声かけが鍵になります。

今後のセッションでは、内閉鎖筋に焦点を当てたアプローチを積極的に取り入れてみてください。