目次

Youtubeで上腕二頭筋を学んで鍛える!

上腕二頭筋の解剖学的特徴

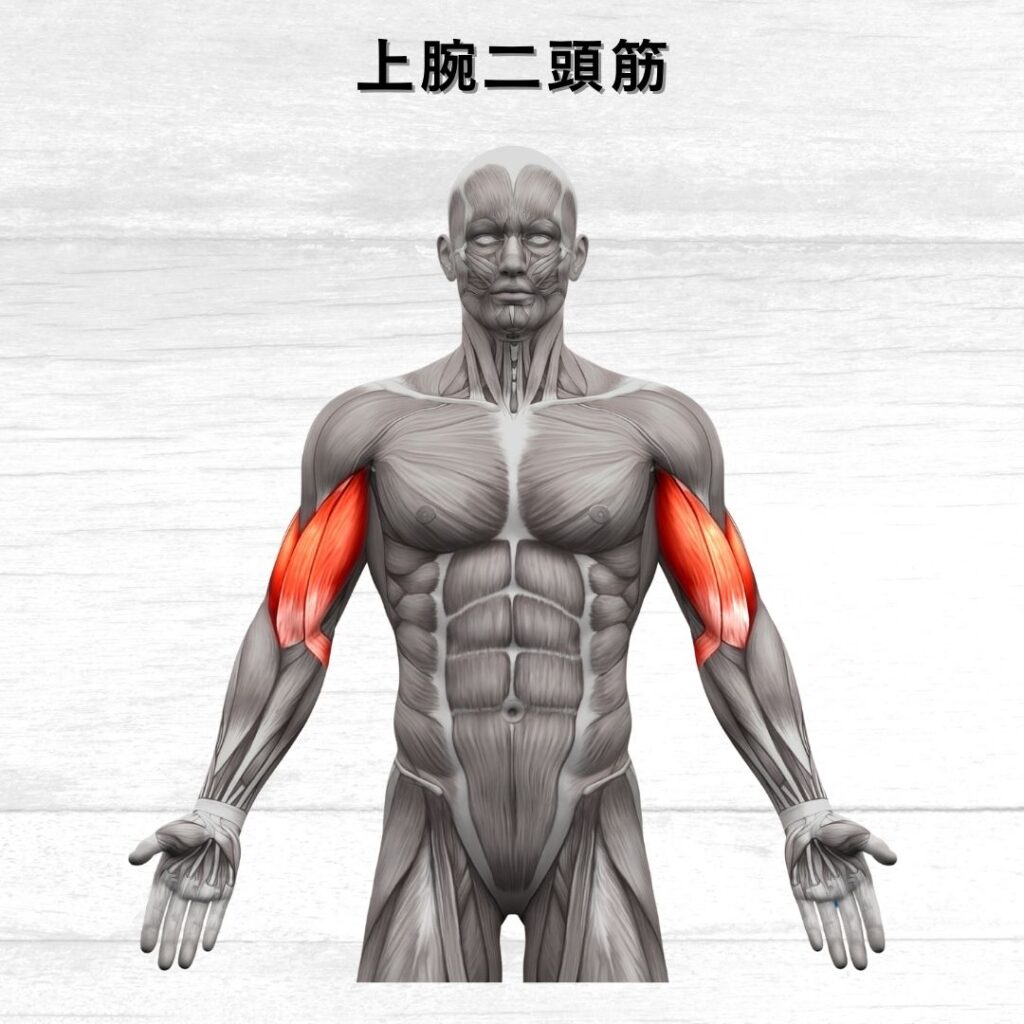

上腕二頭筋は二の腕にある大きな筋肉です。

二の腕の力こぶがまさに上腕二頭筋です!

上腕二頭筋には、肘を曲げる(屈曲)動作や手のひらを上に向ける(回外)働きがあります。

具体例を挙げると、

・重い荷物を持ち上げるとき

・ドアノブを回すとき

によく使われます。

この筋肉は鍛えることも大事ですが、実は猫背の原因にもなりうる筋肉なのです…。

理由としては、

上腕二頭筋は肩の前面を通り、肩甲骨を前方に引く力があるから。

とくに上腕二頭筋の短頭は烏口突起から出ているため、肩関節を前に引き寄せる力が強いのです。

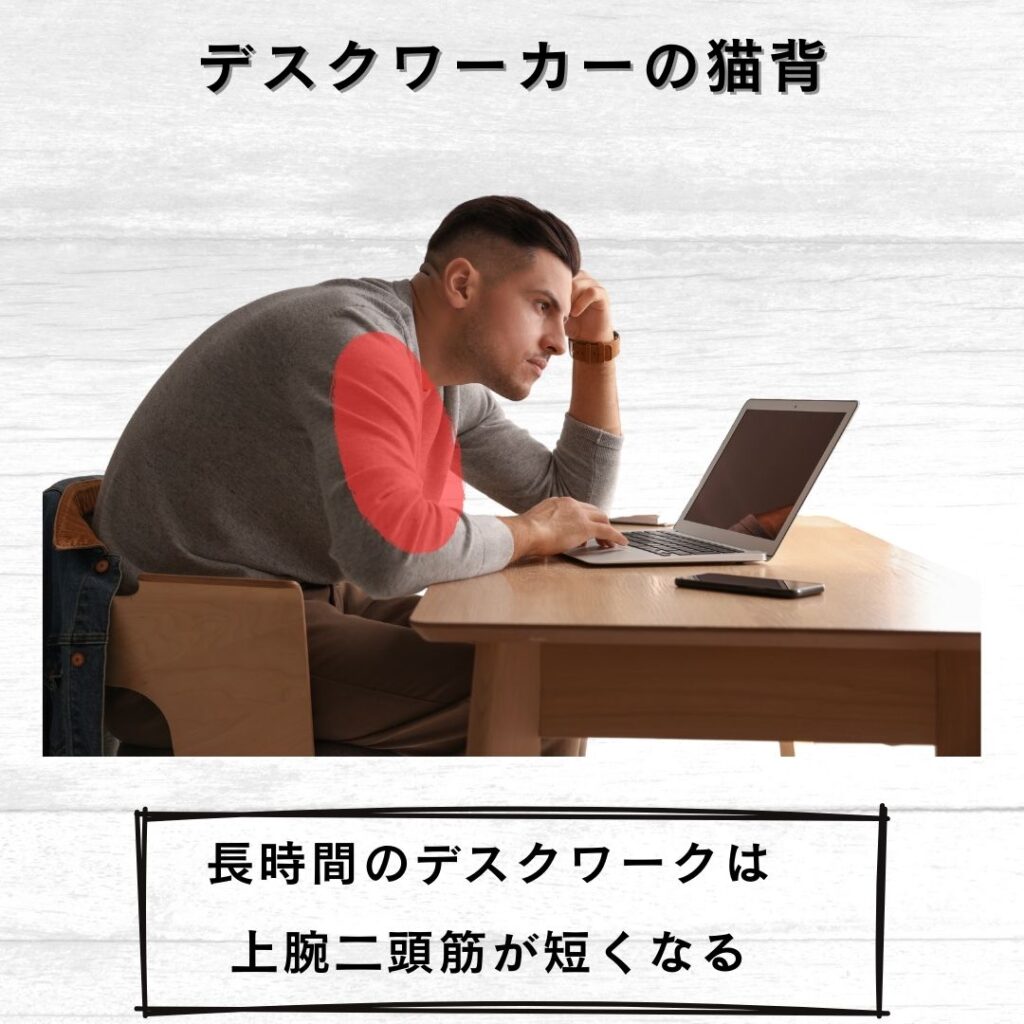

さらに、デスクワーカーさんは肘を曲げた姿勢が続く為、上腕二頭筋が常に軽く収縮した状態になります。

この持続的な緊張が筋の短縮や硬さを引き起こしやすくなります。

これらの症状になぜ関わるかは、解剖の知識があれば理解できます。

- 筋肉がどんな位置についているのか

- どんな特徴があって

- どんなエクササイズが効果的なのか

今回は上腕二頭筋を解剖から理解し、明日から使えるPointをお伝えします!

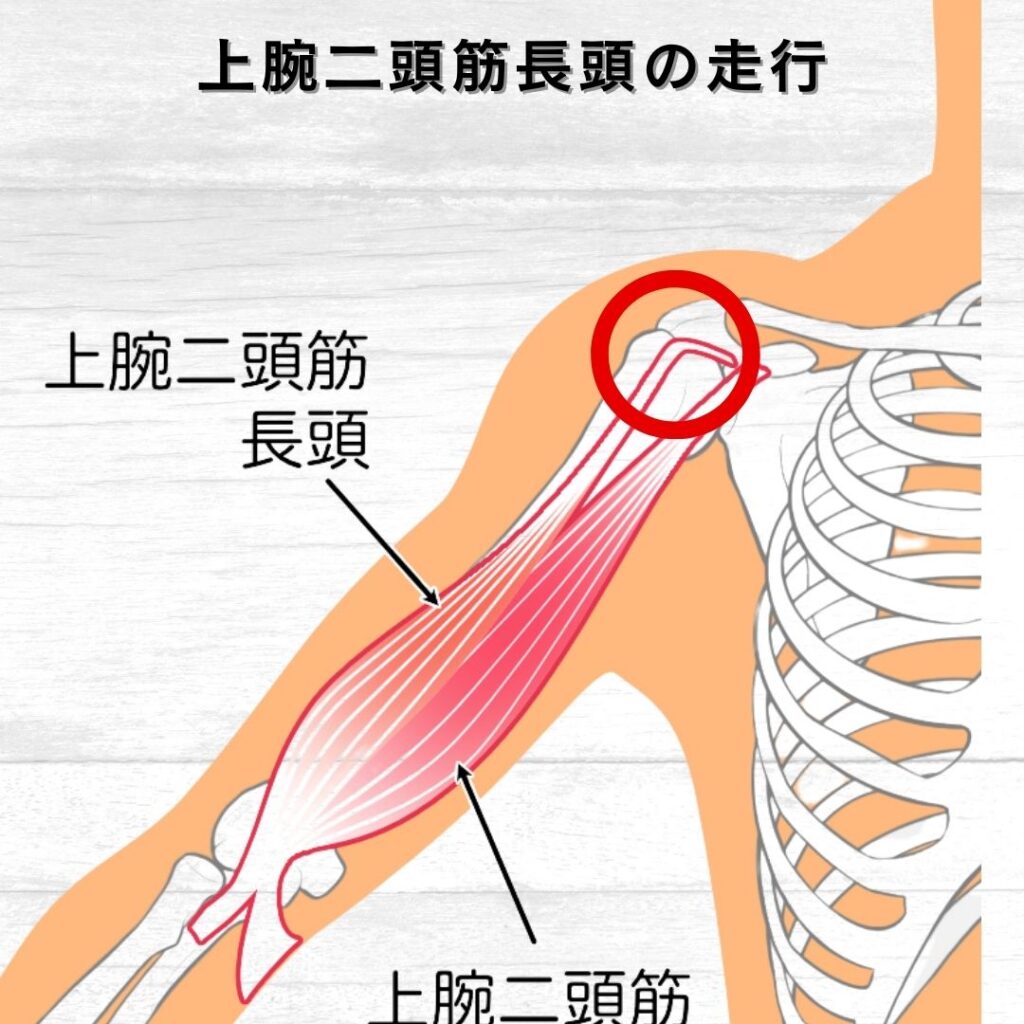

上腕二頭筋の起始停止

【起始】

- 長頭:肩甲骨 関節上結節

- 短頭:肩甲骨 烏口突起

【停止】

- 橈骨粗面

- 前腕筋膜(腱膜)

【作用】

肘関節の屈曲・前腕の回外・肩関節の屈曲補助

(※多関節にまたがる筋肉なので、複数の動きに関与します)

作用については上記のとおりですが、やや専門用語が多くてとっつきにくいですよね。

でも実際には、「どこからどこについていて、どんな方向に引っ張るか」を大まかに理解するだけで、十分エクササイズ指導に役立ちます。

なので、簡単に理解したい方は、こちらをご参照ください!

【ズボラ起始】

肩甲骨の上のほう(肩の前)

【ズボラ停止】

前腕の骨(肘の少し下あたり)

ざっくりと理解した上で、上腕二頭筋のポイントとしてぜひ覚えておいて欲しいのは

⭐︎2つの起始(長頭と短頭)が肩甲骨から出ているということ。

⭐︎ 肘だけでなく、肩や前腕の動きにも関与するということ。

この特徴を意識すると、肩甲骨が前に引かれるから巻き肩になる解剖学的理由が見えてきますよね!

上腕二頭筋が硬くなるとどうなる?

上腕二頭筋は、肩の前から肘のちょっと下までつながっていて、「肘を曲げる」「手のひらを上に向ける」など、日常でもよく使われる筋肉です。

でも、デスクワークやスマホ操作中って、肘がずっと曲がったままで、腕の前側が縮んだ姿勢が続いてしまう。

そうすると、上腕二頭筋がガチガチに硬くなり、肩ごと前に引っ張られやすくなるんです。

肩が前に出れば、自然と頭も前に落ちて、“背中が丸くなる=猫背”の完成です。

実際に、上腕二頭筋長頭腱の硬さが肩の可動性や姿勢に悪影響を与えるという報告もあり、肩の安定性の低下が猫背につながる可能性も示唆されています(Pagnani et al., 1996)。

🔎 引用文献

Pagnani MJ, Warner JJ, et al. Role of the long head of the biceps brachii in shoulder stability. Am J Sports Med. 1996;24(2):253-8. [PubMed PMID: 8775113]

さらに、上腕二頭筋の短頭が停止する烏口突起には、小胸筋、烏口腕筋なども停止しています。

つまり上腕二頭筋が硬くなると他の2つも連動して硬くなる可能性があります。

Zielinskaさんの報告によると、上腕二頭筋短頭と小胸筋の起始に3つの代表的なタイプが確認されています。

- タイプⅠ(約54%):両筋が共通の腱から1つの烏口突起に付着

- タイプⅡ(約15%):両筋が別々の腱で独立して付着

- タイプⅢ(約31%):烏口腕筋が二頭性構造となり、烏口突起の異なる部位に付着

参考文献:Zielinska N, et al. Relationships among Coracobrachialis, Biceps Brachii, and Pectoralis Minor Muscles. PubMed PMID: 35419460

タイプIの場合、上腕二頭筋が硬くなると、もれなく烏口腕筋もバリカタになる可能性大です!

ここまでいろいろお伝えしましたが、要するに

「力こぶが固くなると猫背になる」

ってことです。

猫背を治したいなら、背中を意識しがちですが、「腕の前側」もちゃんとケアしてあげましょう!

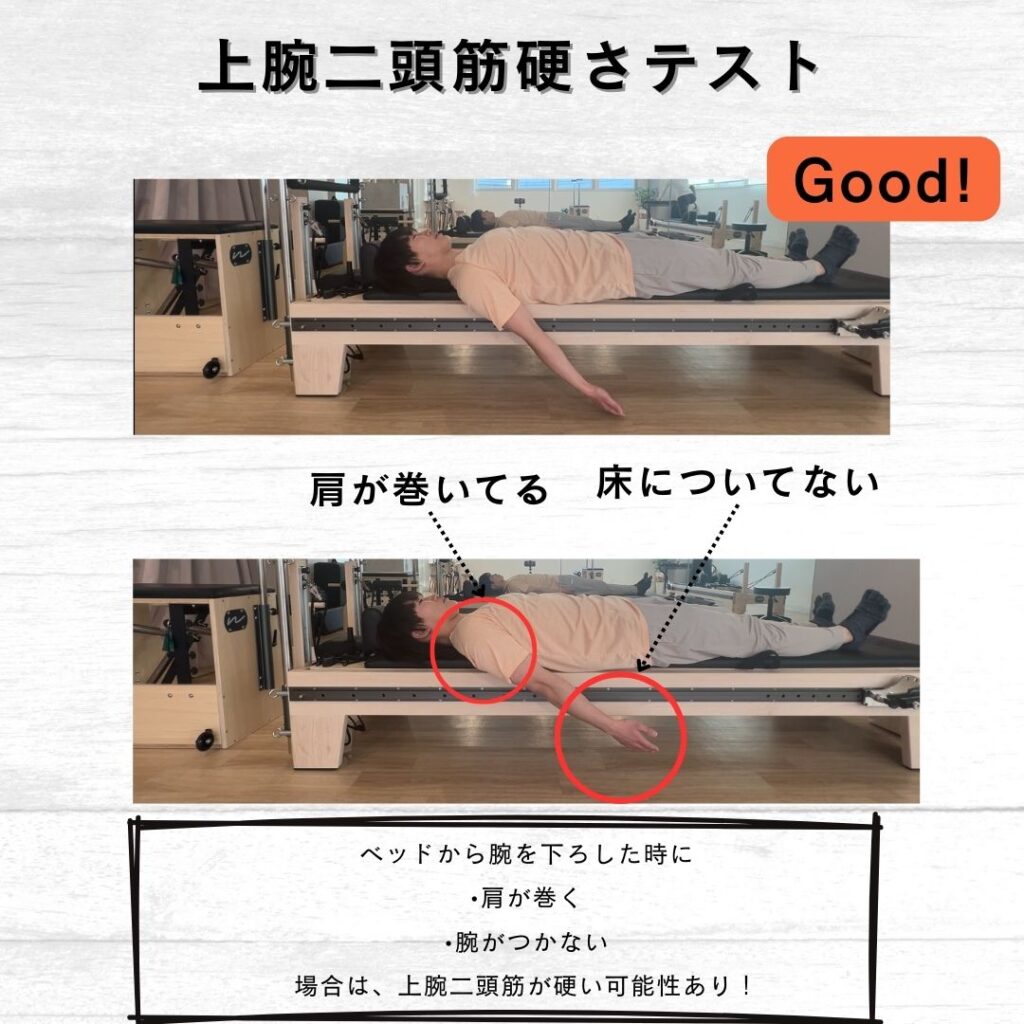

でも自分の上腕二頭筋が硬いかどうかって中々わからないですよね?

下は自分でできる上腕二頭筋の硬さのチェック方法になります!

猫背予備軍になっていないか確認してみてください!

上腕二頭筋の柔軟性が低下すると、上記画像のようなエラーが起こる可能性があります。

ご自宅でのベッドやソファで確認してみてください!

4.上腕二頭筋が弱いとどうなる?

上腕二頭筋が弱いと、肩や肘だけでなく、姿勢や動作全体に悪影響を及ぼします。

こんな報告があります。

上腕二頭筋長頭腱は肩関節の前方安定に関与し、機能低下は肩の不安定性を高める

The function of the long head of the biceps at the shoulder joint: Electromyographic analysis(Kido et al., 2000)

なんと弱くなってしまっても肩に影響が出てしまうのです…。

肩関節の安定性が失われると、日常的な腕の動きでも負担が増し、肩の痛みや姿勢の崩れにつながることがあります。

上腕二頭筋は肘だけでなく、肩の前方から肘にかけて張力を保つ筋肉です。

ここで上腕二頭筋長頭を思い出してほしいのですが、

骨頭の前を走行しているので骨が前にずれないように蓋をするように支えてそうですよね?

長頭は、特に腕を上げたり外に開いたときに、骨が前に飛び出さないように支えてくれる大事なスジです。

「動きながら支える」ことで、肩の安定に貢献しているのがポイントです。

なのでこの筋肉がしっかり働いていないと、肩が前にズレやすくなり、猫背姿勢が助長されてしまいます。

固くても弱くてもこの筋肉は猫背の原因になってしまうんです…。

エクササイズ

では、エクササイズ方法をご紹介します!

上腕二頭筋は、肩伸展+肘伸展+前腕回内で伸びます。

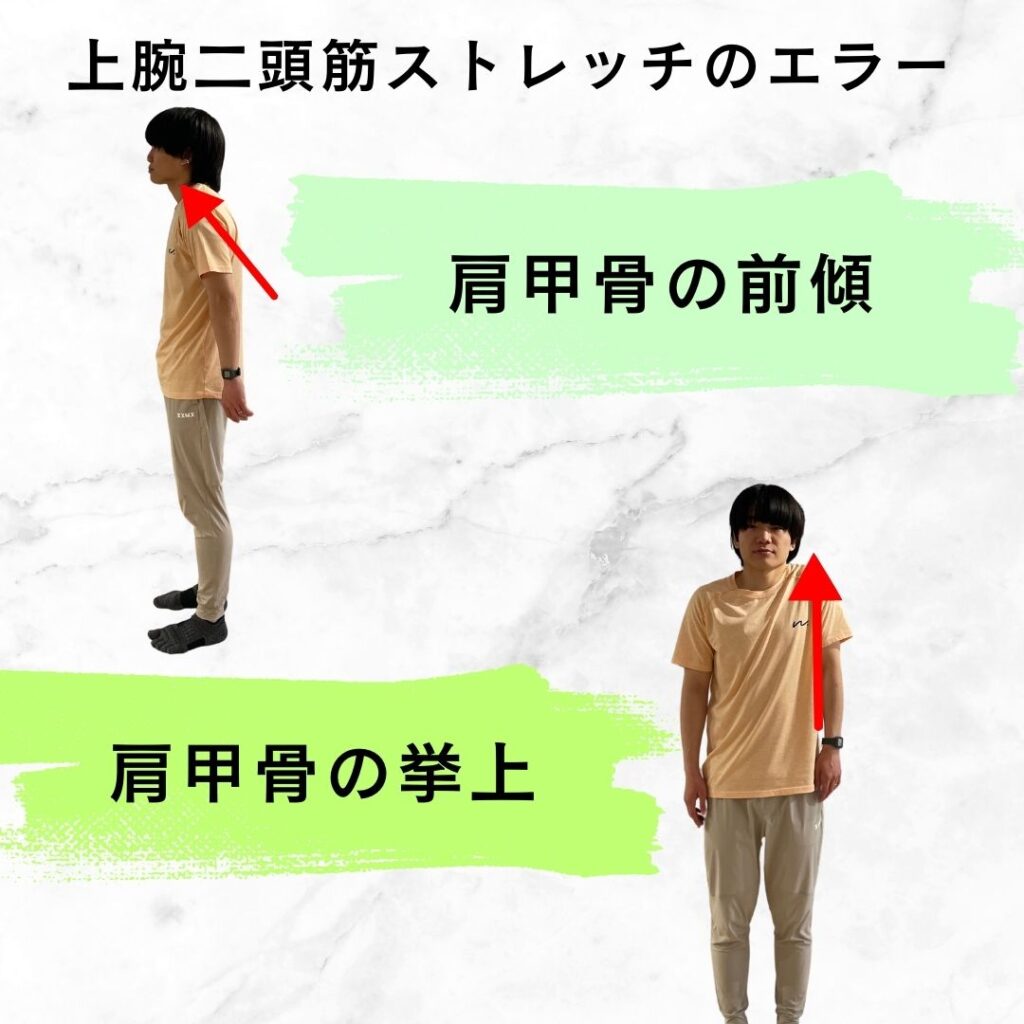

ストレッチ中に姿勢が変化すると、ターゲット筋以外に緊張が入り、効果が減少してしまいます。

特に肩甲骨の前傾や挙上は、上腕二頭筋の張力を逃してしまう可能性があるのでここは要注意です!

参考文献:Nordez A, et al. Changes in passive properties of the musculo-articular system after stretching. Eur J Appl Physiol. 2006;96(3):282-288.

上腕二頭筋ストレッチのストレッチには、

①ハンガーを使う方法と②椅子などの高さのあるものを使う方法があります!

ハンガーを使用すると上腕二頭筋の最大伸長する肩伸展+肘伸展+前腕回内ポジションでストレッチが可能です!

さらに肘の伸展を促すので、上腕二頭筋の停止部を中心にストレッチを促せます。

高さのあるものを使用すると裏の上腕三頭筋を鍛えつつ、上腕二頭筋の柔軟性拡大が狙えます。

肘屈曲位ではあるので、停止部にはあまりストレッチ感はありませんが、上腕二頭筋の長頭・短頭の起始部を中心にアプローチできます!

6.まとめ

上腕二頭筋は、単に「力こぶを大きくする為に鍛える筋肉」ではありません。

肩関節の安定・肘の操作性・前腕の回旋など、日常生活に欠かせない動きに深く関与する筋肉ですし、

硬くなると猫背の原因にもなってしまう筋肉です。

筋力を高めるだけでなく、柔軟性を保ち、姿勢や全身のバランスを意識したアプローチが非常に大切です。

トレーニング初心者の方はもちろん、インストラクターや医療従事者の方も、正確な解剖学理解とアプローチ法の再確認として、ぜひこの記事を参考にしてください。